Postado em

Engenheiro da sétima arte

por Zelito Viana

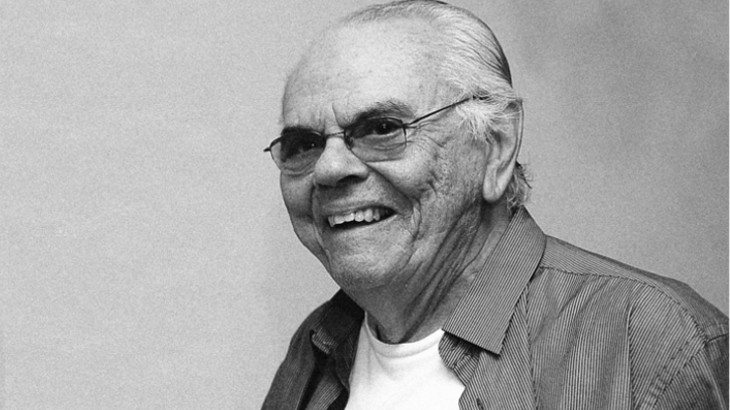

Inquieto e criativo, o cineasta Zelito Viana já planejou a celebração de seus 80 anos, em maio de 2018. Um dos nomes mais importantes do Cinema Brasileiro, Zelito vai festejar a data num set de filmagem. Depois de levar às telas o documentário A Arte Existe Porque a Vida Não Basta, sobre o amigo e poeta Ferreira Gullar (1930-2016), ele se prepara para rodar a história real de quando socorreu o pai e descobriu ter oito irmãos. Produtor de obras que se tornaram ícones, como Terra em Transe, de Glauber Rocha, Zelito é um diretor premiado e também sócio do Canal Brasil – dedicado à sétima arte nacional. O cineasta conta como foi o início da carreira, as dificuldades de fazer cinema e suas expectativas quanto às próximas gerações.

Encontro com a arte

Nasci no Ceará na primeira metade do século passado e fiquei lá até os cinco anos, quando me mudei, com minha família, para o Rio de Janeiro. Segui os passos do meu irmão mais velho e fiz Engenharia. Entre mim e ele, tinha o Chico Anysio, que com 16 anos já imitava todo mundo. A gente morria de rir. Jamais quis fazer nada relacionado às artes, mas minha casa era frequentada por Antonio Carlos Jobim, Sérgio Porto, Antônio Maria. Eu me graduei em Engenharia e trabalhei com isso. De repente, veio o golpe de 1964, a crise econômica, e eu fiquei desempregado. O pai do meu patrão achou que eu era vendedor e me colocou para vender aço. Foi o que fiz durante um tempo, quando passou pela minha frente Leon Hirszman, colega de Engenharia. Não havia curso de cinema na época. O Leon me deu uma carona e perguntou o que eu fazia. Foi aí que ele me chamou para trabalhar com cinema. Disse que se eu era bom de matemática poderia ser produtor. Pensei: vou experimentar isso.

Novos amigos

A primeira tarefa que tive no cinema foi terminar Cabra Marcado pra Morrer, do Eduardo Coutinho. O filme estava “preso” pela ditadura, mas havia um copião. Fomos assisti-lo para decidir se continuávamos ou não O Cabra... Isso era outubro ou novembro de 1964. Fizemos uma reunião no Grupo Opinião, na qual defendi a tese de que não havia como terminar o filme naquele momento. Depois da reunião, veio um baixinho com sotaque nordestino me convidar para sermos sócios. Esse baixinho era o Glauber Rocha. Juntos, fizemos a Mapa Filmes. Terminamos Menino de Engenho (1965), de Walter Lima Junior, produzi com Cacá [Diegues] A Grande Cidade (1966), depois Terra em Transe (1967), do Glauber, e assim foi indo.

Cinema Novo

Na verdade, era arranjar dinheiro para comprar o negativo da Kodak e pagar o laboratório da Líder. Esses eram os custos. Quanto ao resto, tudo a gente resolvia. Os atores – como não tinha cinema brasileiro – tinham prazer em fazer porque já ganhavam dinheiro com teatro, televisão. Para ter uma ideia, Terra em Transe tem Jardel Filho, Paulo Gracindo, Paulo Autran, os melhores atores da época, e todos ganhavam dois mil “dinheiros” – não sei a moeda da época. O filme custou 60 mil dólares. A gente muitas vezes filmava de paletó e gravata para ir aos bancos depois da filmagem e conseguia fazer um produto competitivo no mercado profissional. Eu mesmo já passei meia hora para convencer o [Francis Ford] Coppola de que Os Condenados havia custado só 100 mil dólares.

Da produção à poesia

Daí, resolvi fazer um filme em que eu me preocupasse só com criação. Abandonei a ideia de produzir, de fazer contas e resolvi ser bom de poesia. Peguei uma história do Oswald de Andrade chamada Os Condenados: o personagem nadava sozinho no Rio Tietê. Fiquei com aquela imagem na cabeça. Resolvi fazer um filme [homônimo] e deu certo. Ganhei prêmio de melhor diretor pelo mundo afora. Recebi um prêmio das mãos do [Frank] Capra. Um orgulho. Continuei com o Glauber como sócio até a anistia. Fui trabalhar por um tempo na Embrafilme, quando o Roberto Farias foi nomeado. Nesse período foi feito Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), Bye Bye Brasil (1980), Pixote (1981). Foi uma época de ouro do cinema brasileiro.

Cinebiografia, documentário e ficção

Biografia é muito difícil. No Villa-Lobos [... Uma Vida de Paixão], os últimos dez anos da vida dele foram trágicos e ele ainda tinha duas mulheres – uma delas vetou totalmente a presença da anterior no filme. E eu precisava mostrar as duas mulheres. Foi complicado. Por isso, tenho feito homenagens: caso do Gullar (A Arte Existe Porque a Vida Não Basta, 2016) e do Boal (Augusto Boal e o Teatro do Oprimido, 2011). Já no documentário, você imagina o que vai encontrar, faz uma pesquisa, mas você está lidando com o real. É mais difícil fazer um documentário do que um filme de ficção. Por exemplo, filmei Terra dos Índios (1979) durante 11 meses, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, e não encontrava o filme. Até o dia em que me deparei com o Marçal de Souza, um índio guarani, que deu um discurso, e foi aí que falei: ele vai ser a âncora do meu filme. Na ficção, não: você inventa o real, fabrica a cena e fala por meio dos personagens que você criou.

Mudanças à vista

Ser cineasta no meu tempo era difícil, você tinha que levantar uma quantidade de coisas atrás da câmera. Hoje, estamos vivendo uma época de revolução das redes sociais, dos celulares. Estamos no olho do furacão sem saber o que vai acontecer daqui a dois ou três anos. E o cinema, obviamente, vai sofrer influência. Vamos começar a fazer filmes não mais para a tela clássica de cinema. Teoricamente, você pode fazer um filme com um celular na mão e botar no cinema, e isso vai gerar o que o Coppola uma vez disse: “Meu sonho é que uma menina de nove anos roube o celular do pai e faça uma obra-prima como Mozart fez. Assim, minha atividade vira arte”.

_______________________

Ser cineasta no meu tempo era difícil, você tinha que levantar uma quantidade de coisas atrás da câmera. Hoje, estamos vivendo uma época de revolução das redes sociais, dos celulares

_______________________