Postado em

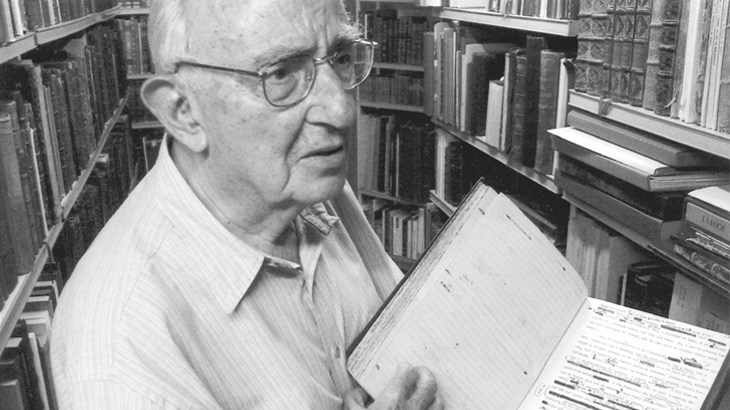

José Mindlin - bibliófilo

Para acessar a integra da publicação, clique no link à esquerda

Demonstrando uma invejável vitalidade aos 89 anos, Mindlin fala de política nacional e internacional, literatura brasileira e estrangeira, aposentadoria, velhice, religião e morte, entre outros assuntos.

REVISTA - Para começar a nossa conversa, conte-nos um pouco sobre suas origens, infância, adolescência...

JOSÉ MINDLIN – Meus pais nasceram na Rússia, se conheceram em Odessa e saíram em 1905, quando a onda de anti-semitismo lá estava forte, forte mesmo, até com massacres. Cada um saiu do seu lado e se perderam de vista. Em 1910 se encontraram em Nova York, casaram e vieram para o Brasil, porque mamãe tinha uns irmãos morando aqui. Nós éramos quatro irmãos. Infelizmente, agora só minha irmã é viva e eu. Nascemos aqui e meus pais tiveram a sabedoria de estabelecer que a língua em casa fosse o português, de modo que nós crescemos como brasileiros que somos. Eles usavam o russo para as conversas particulares deles, talvez para a gente não entender. Mas acontece que em 1919 vieram uns primos meus da Rússia, eles aprenderam português e nós aprendemos o russo. De modo que aí meus pais perderam aquele instrumento de segredo. Eu falo russo mais ou menos correntemente, mas não corretamente, é uma língua difícil. Meus pais se ambientaram rapidamente, basta dizer que papai era dentista prático em Nova York, e quando chegou aqui precisaria fazer o curso universitário. Eles chegaram em 12 de outubro de 1910 e em 1911 papai fez o vestibular para a Faculdade de Odontologia.

REVISTA - Dominando o português?

MINDLIN - Dominando o português. Logo fez relações no meio artístico, porque papai foi o melhor dentista de São Paulo da época, mas era um meio de ganhar a vida, não era coisa de que ele gostasse, do que ele gostava era de arte. Quando saiu da Rússia, foi para Paris e entrou na Escola de Belas Artes, mas aí ele viu artistas que pintavam e tinham que vender o quadro para comer. Então ele disse: “Não, meu trabalho tem que ser outro, eu tenho que ganhar a vida para poder comprar objetos de arte”. Ele mesmo pintava bem. Mas aqui, por exemplo, a Sociedade de Cultura Artística foi fundada em 1912, portanto dois anos depois da chegada deles, e papai foi um dos primeiros sócios da Cultura Artística. Hoje eu sou presidente da Sociedade, com as voltas que o mundo dá! A gente teve um ambiente cultural em casa, embora papai fosse um autodidata e mamãe também, mas eles liam bastante e tinha a parte de arte que foi uma coisa que ele cultivou toda a vida. Mas, infelizmente, ele morreu muito moço, com 52 anos. De modo que a gente cresceu nesse ambiente e eu acho que herdei a grande paixão que ele tinha por artes plásticas, dirigida para livros. Eu gosto também de artes plásticas, mas a paixão foi dirigida para os livros.

REVISTA – Essa paixão começou cedo?

MINDLIN - A paixão pelos livros eu acho que existia desde criança. Eu aprendi a ler aos sete anos. Quando tinha 12, 13 anos, já tinha lido muita coisa. Eu tinha uma certa precocidade, que hoje não tenho mais: comecei a minha vida ativa aos 15 anos e meio, entrando para a redação de “O Estado”. Fui o redator mais moço do Estadão, porque papai era amigo do Nestor Rangel Pestana, diretor do jornal. Eu tinha feito um curso ginasial excepcional que houve na época, em que a gente podia estudar onde quisesse e fazer exame vago no Ginásio do Estado. Então, com isso, eu consegui fazer o ginásio em três anos. Ficou faltando uma matéria só, eu tinha tempo vago, e disse a papai que queria trabalhar. Foi até engraçado porque ele me perguntou: “Que trabalho?” Eu disse: “Qualquer coisa. Eu quero trabalhar porque tenho tempo livre demais”. Aí um dia papai chegou em casa e disse: “Olha, eu consegui um trabalho para você, de um amigo importador de frutas no Mercado Central. Você tem que ficar na entrada para controlar as caixas que vão sendo entregues”. Eu não fiquei nada entusiasmado com isso, mas, como eu tinha dito que faria qualquer trabalho, disse: “Tudo bem, vamos em frente”. Aí papai disse: “Não, estou brincando. Você vai entrar na redação do Estado”. Foi uma experiência admirável, porque aprendi a escrever com clareza, com simplicidade, aprendi a conhecer os bastidores da política e da sociedade.

REVISTA - Quem eram os seus colegas jornalistas do período?

MINDLIN - Deixe-me ver... estava o Léo Vaz na redação... Sud Menucci, Rui Nogueira Martins, Oscar Pedroso Horta, Maurício Goulart... Dois meses depois da minha entrada, viajaram para o Rio Grande do Sul, porque “O Estado” era o núcleo da conspiração da Revolução de 30. Até houve uma coisa curiosa: porque o Júlio Mesquita Filho, o Dr. Julinho, me chamava para a sala dele para transmitir instruções para o Vivaldo Coaracy no Rio, em inglês para driblar a censura. Eu era o único que falava inglês na redação. Então eu acompanhei a conspiração da Revolução de 30 como um menino de 15 anos e meio!

REVISTA - De um lugar privilegiado.

MINDLIN - Foi uma coisa extraordinária.

REVISTA - Quais são suas preferências literárias, que autores mais o emocionam?

MINDLIN – Quanto aos autores não há limite. Especialmente na literatura estrangeira, a gente facilmente faz uma lista de dezenas de nomes, mas aí iria muito longe. Em português, logo no começo, eu li Alexandre Herculano, Visconde de Taunay, Machado de Assis e José de Alencar. Depois, quando começaram a surgir os escritores nordestinos, em 30, li José Lins do Rego, Graciliano Ramos... Todos os nordestinos eram inovadores, li todos na ocasião. Como eu fui da geração de influência francesa, nós tínhamos uma governanta russa que falava um francês perfeito, de modo que o francês se tornou nossa segunda língua, não foi o russo, foi o francês, e eu lia tanto francês como português.

REVISTA – É verdade que o senhor leu cinco vezes os sete volumes de “Em Busca do Tempo Perdido” de Marcel Proust, no original?

MINDLIN - No original e em tradução, porque eu gosto muito de comparar. Na edição francesa eram 13 volumes e eu li com dez anos de intervalo as cinco vezes. Aliás, é importante acentuar que cada leitura foi diferente. O texto, é óbvio, não mudou, quem mudou fui eu, porque a gente passa a conhecer o mundo de maneira diferente. Aí deu para apreciar a grandeza da obra, porque ela foi planejada, lê-se uma frase no primeiro volume e, de repente, no quarto volume aparece o episódio que aquela frase estava como que anunciando. É uma leitura fascinante. Eu gostava muito de Anatole France, que é um autor injustamente considerado menor. De Romain Rolland eu gostava muito, porque era um humanista e um grande pacifista, que na Primeira Guerra teve que sair da França por causa do pacifismo. Li Jean Christoffe e L’Ame Enchantée. A lista vai longe... Falam daquela velha história de ilha deserta, em que perguntam qual seria o livro que você levaria, eu acho que teria que levar não um autor, mas três autores. Seriam Machado e Assis, Guimarães Rosa e Proust. Sem que isso signifique que os outros não são muito bons escritores, mas esses são meus preferidos. E, apesar de gostar de Anatole France, de Flaubert, de Stendhal e dos mais antigos, como Montaigne, para a ilha deserta eu levaria aqueles três. Considero que esses três autores, para mim, formam a santíssima trindade da literatura.

REVISTA - Por falar em autores, o senhor poderia dizer para nós um pouco das suas lembranças mais significativas nas suas relações de amizade? Em relação a Carlos Drummond de Andrade e Gilberto Freyre, daria para dizer algo que foi marcante nessas relações de amizade? Como eram essas pessoas?

MINDLIN - O Drummond era uma pessoa reservada e tímida, apesar de que a gente o procurava timidamente como a um mito. Mas depois de vencida essa barreira da timidez, era de uma prosa muito agradável, um contador de casos com grande senso de humor. Nós tínhamos muitas afinidades. Aliás, tive com Drummond talvez a última conversa que ele teve antes de entrar no hospital onde morreu poucos dias depois. Quando morreu Maria Julieta, a filha dele, com quem eu também tive uma relação muito boa de amizade, no dia em que saiu a notícia, eu estava indo para Buenos Aires, e não pude ir ao enterro. Voltei três dias depois e telefonei ao Drummond, dizendo que queria lhe dar um abraço, se pudesse, vê-lo no dia seguinte. Eu costumava ir a casa do Drummond de manhã, e a gente se fechava no escritório, ele não atendia telefone de manhã, e só ele atendia telefone em casa.

REVISTA - Sobre o que ele gostava de conversar?

MINDLIN - De política, de literatura, contando casos mineiros. Ele tinha um senso de ironia extraordinário e era um grande prosador, não era só poeta. Mas no início eu o encontrava na casa do Plínio Doyle, naqueles “sabadoyles”, aquelas reuniões que ele fazia aos sábados, de escritores e de leitores. A casa dele era território neutro, vinham intelectuais favoráveis ao regime militar e vinham pessoas que eram contra, como eu, mas na casa do Plínio não se falava de política.

REVISTA - Pedro Nava também freqüentava essas reuniões?

MINDLIN - Pedro Nava eu conheci primeiro no próprio “sabadoyle”, mas numa relação distante. Depois o Francisco de Assis Barbosa, que também era um bom escritor e crítico literário, muito amigo meu, me aproximou de Pedro Nava, assim como Rachel Jardim, que tinha escrito um livro admirável, “Os anos 40”. Ela diz que foi ela que nos aproximou, o Chico Barbosa dizia que era ele, a coisa ficou meio nebulosa. Mas nós tínhamos uma relação boa com o Nava, eu até insistia muito com ele para vir lançar a obra dele aqui em São Paulo. O Nava dizia: “Eu também gostaria muito, mas Nieta, a minha mulher, tem medo de avião, ela não gosta de viajar”. De modo que nunca dava para ele vir a São Paulo. Sua morte foi muito chocante. Ele tinha vindo receber o prêmio Juca Pato numa quarta-feira, e na quinta-feira nós fizemos aqui em casa um jantar para ele, convidando o Sábato Magaldi, o Justo Vieira da Fonseca e mais uns amigos mineiros. Na sexta nós viajamos para Portugal, e na segunda-feira tivemos lá a notícia da morte. Foi uma coisa muito penosa. Mas, voltando às conversas, quando eu insistia para ele vir a São Paulo e uma vez, ele dizendo que não vinha por causa da Nieta, eu perguntei: “Nava, posso dar uma palavra à Nieta?” E ele: “Ah, isso não porque você falando com ela, de repente, ela aceita” (risos).

REVISTA - E Gilberto Freyre?

MINDLIN - Gilberto Freyre, eu conheci mais ou menos no fim da vida dele, porque na revolução ele deu aquelas escorregadelas de ser favorável ao regime militar, ajudar na caça aos comunistas, e eu olhava para ele com certa prevenção. Mas depois eu o conheci em Recife, quando fui convidado para fazer uma palestra na Fundação Joaquim Nabuco. Acho que foi isso, não tenho certeza. Aquilo tinha sido um dos pecados que a pessoa comete na vida, mas não quer dizer que não seja uma grande personalidade. Ele veio a São Paulo, eu fui a uma palestra dele e aí estabeleceu-se uma relação boa. Depois ele ficou doente, internado aqui em São Paulo, e eu ia diariamente fazer uma visita. Formou-se essa relação e aí já a gente punha de lado a política. Era um homem que tinha memórias incríveis de encontros com escritores estrangeiros, teve uma produção impressionante e numerosíssima.

REVISTA - Por falar em política, como foi sua experiência como Secretário do governador Paulo Egídio Martins, em plena ditadura militar?

MINDLIN - Eu me dava bem com o Paulo Egídio e uma noite ele veio aqui me convidar para ser Secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia. Eu disse: “Mas Paulo, são dois mundos diferentes, as prima-donas são diferentes, o próprio conteúdo do trabalho é diferente”. Aí ele me disse: “Mas tudo isso é cultura”. Pode-se dizer que é cultura no sentido filosófico, mas na prática não é. Aí ele me disse: “A questão é que eu só conheço uma pessoa que pode enfrentar o desafio dos dois temas, cultura de um lado e ciência e tecnologia de outro. Se você não aceitar, eu não crio a Secretaria”. Eu estava em dúvida por causa do regime militar, pois ele era um governador nomeado. Consultei alguns amigos, especialmente Antônio Cândido, que é um amigo do tempo de solteiro. Antônio Cândido me disse: “Você deve aceitar porque, se quem quer a abertura política não aceita, o cargo vai ser

ocupado por alguém que não quer”. “Eu tenho certeza - dizia Antônio Cândido - que no momento em que você tiver que sair, você sai sem nenhum problema, você deve aceitar”. Aí voltei ao Paulo, dizendo: “Eu vou aceitar com uma condição”. Porque o Paulo me dizia que estava em início um processo de abertura com o Geisel. Eu disse: “Então eu aceito com essa condição: se não houver abertura, eu saio”. Aí ele me disse: “Ah, bom, aí saímos juntos”. Na realidade não houve abertura naquela ocasião, eu sai e ele não saiu. Mas, a experiência da Secretaria foi muito interessante, porque as pessoas que não me conheciam tiveram uma reação muito negativa: o que um advogado entende de ciência e tecnologia? Ou então: o que um empresário entende de cultura? Puro preconceito, mas existia. Eu consegui estabelecer uma relação muito boa com a comunidade cultural e com a comunidade científica, tanto que muita gente pensa que eu sou engenheiro, porque trabalhei muito nesse campo, procurando promover o surgimento de pesquisa e de um c nhecimento científico e tecnológico próprio. Científico já existia, o Brasil tem entidades centenárias, o Butantã, Manguinhos, uma porção de entidades, na parte científica. A produção já vem de longe. Mas a tecnologia era toda importada e eu achava que a gente devia ter conhecimento tecnológico próprio, sem que ele fosse substitutivo da tecnologia estrangeira, porque em matéria de tecnologia o ritmo de inovação na segunda metade do século XX foi uma coisa de uma rapidez incrível e nenhum país podia se considerar auto-suficiente. Tinha que usar o que se fazia fora e aproveitar tendo um conhecimento próprio.

REVISTA - Dr. Mindlin, já que estamos falando de política, pensando agora em política internacional, gostaríamos muito de saber sua opinião sobre alguns fatos graves como é o caso do conflito entre Estados Unidos e Iraque. Qual a sua idéia a respeito de como vai ficar a ONU depois desse desrespeito à convenção, quais as perspectivas para o Oriente Médio, o que o senhor acha da política de George Bush?

MINDLIN - É meio difícil responder, a não ser por puro palpite. Ninguém, mesmo que esteja dentro de toda a mecânica desse processo, pode dizer com segurança o que vai acontecer. Eu sou um otimista incorrigível, de modo que acho que foi uma coisa errada a provocação da guerra sob o pretexto de se acabar com o terrorismo. A Inglaterra entra nisso tendo o problema do IRA que não consegue controlar. A Espanha entra nisso tendo o problema do ETA que não consegue controlar. De modo que, mesmo que acabassem com o terrorismo no Iraque, não iriam resolver o problema do terrorismo, que é um fenômeno universal. Realmente, a ONU foi arranhada. Eu não creio que se possa dizer que ela foi derrotada, porque afinal os EUA retiraram a proposta, de modo que não houve uma votação da ONU contra a guerra, que ele não tivesse respeitado, o que poderia representar uma derrota da ONU. Mas, ela foi desrespeitada. Eu creio que essas coisas todas vão acabar por se reconstruir. Tem que haver uma discussão para reorganização da ONU, para que ela tenha mais poder nas decisões. Mas aí para o prognóstico possível, porque a guerra foi declarada como uma coisa simples, fulminante, que em três ou quatro dias se resolve, mas, de repente, isso pode virar um Vietnã e pode se alastrar, afetando pesadamente a situação de Israel e dos palestinos.

REVISTA – E qual é a sua posição em relação ao conflito Israel e palestinos?

MINDLIN - Eu acho que falta diálogo. Está havendo uma escalada de violência que não vai levar a nada, eu acho que os dois lados estão errados. Quando há um ato terrorista, vem a vingança desse ato, essa vingança por sua vez provoca um novo ato terrorista.

REVISTA - O senhor é a favor da criação do Estado palestino?

MINDLIN - Acho que tem que ser criado o Estado palestino. Os palestinos estavam em Israel e, curiosamente, nenhum país árabe os quis acolher. De modo que ficaram numa situação absolutamente inaceitável, de viver acampados nos primeiros anos do Estado de Israel. Política é um jogo complicado, é difícil a gente criticar de fora sem saber as particularidades que levaram a determinadas situações. Mas é óbvio que os interesses deles não podiam ser ignorados e a idéia de eles ficarem como párias em mais de uma geração, já são duas ou três gerações, é uma coisa que não pode ser aceita. O Estado palestino provavelmente seria uma solução, desde que os palestinos aceitassem a existência de Israel, porque a idéia deles é de que o Estado de Israel tem que desaparecer, o que também é inaceitável. Então, se eu estivesse mexendo nesse jogo político, em vez de declarar a guerra ao Iraque, faria uma intervenção no Oriente Médio e diria aos palestinos e a Israel que tem que acabar essa luta, destruição e matança. Tem que acabar e com uma intervenção forte. As Nações Unidas nesse caso provavelmente também apoiariam a pressão sobre os dois para acabar com o conflito. Agora, isso eu estou falando como leigo, é muito fácil a gente dizer daqui o que fazer, porque a gente está lidando com paixões e não com a razão.

REVISTA - Em meio a tantas discussões quanto ao comportamento da economia no Brasil, quais são suas expectativas em relação à política do governo Lula?

MINDLIN - Ainda é cedo para falar. Eu acho que o governo Lula de um modo geral está sendo positivo. Um pouco antes de vocês chegarem, eu tive a visita de um jornalista holandês, que acompanhou a visita da rainha da Holanda a São Paulo. Ele é um comentarista da situação mundial, agora se especializando em América Latina e me perguntou o que eu achava do governo Lula. Eu disse que acho que ele se revelou uma pessoa amadurecida, com ponderação, com moderação e com cuidado. No jogo político, ele teve que usar duas linguagens, a linguagem de campanha e a linguagem de presidente. De vez em quando escorregava na linguagem de campanha, mas ele se deu conta logo que aquela coisa de mudança imediata não era possível e eu acho que, do lado da economia, ele colocou duas pessoas extremamente competentes e adequadas, tanto o ministro da Fazenda como o presidente do Banco Central são pessoas sérias, sensatas, e experientes. O Palocci é do PT, mas está falando como ministro da Fazenda do Brasil todo. Acho que por esse lado a gente está caminhando bem. Não era possível mudar da noite para o dia sem desmoronar uma série de coisas. Acho que a gente vai caminhar. No Exterior, o Lula foi recebido com uma certa prevenção, mas com muita simpatia e, quando se verificou que ele pretende mesmo cumprir todas as obrigações assumidas, o ambiente se tornou muito favorável.

REVISTA – O senhor como empresário que foi, poderia nos dizer qual é o papel do empresariado, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, em relação à política social e cultural? Que papel cabe ao empresário ou o que deveria fazer e como são os empresários brasileiros nesse ponto?

MINDLIN - Sempre defendi a tese de que a empresa não é um objetivo em si mesmo, a empresa deve ser considerada um instrumento de desenvolvimento político, social e econômico do país. De modo que ela tem obrigações sociais que transcendem muito seu próprio funcionamento. Tem que funcionar bem, tem que ser lucrativa para poder cumprir essas obrigações sociais. Agora, o apoio que a empresa deve dar à cultura, à educação, à saúde não é mecenato de maneira nenhuma. Mecenato implica a idéia de favor e uma empresa que apóia estes setores da vida brasileira não está fazendo favor, está cumprindo uma obrigação social. Quando comecei a falar disso há bastante tempo, não encontrava muito eco, mas acho que aumentou muito a consciência social do empresariado. Por outro lado, não dá para falar em empresariado brasileiro, como um todo, é um setor ocupado por pessoas que têm quase 180 graus de diferença de opinião. Mas aumenta o número dos que consideram que existe a obrigação social e eu tenho a tranqüila segurança de que no Brasil acontece muito mais coisa boa do que coisa ruim. Mas, só se fala nas coisas ruins.

REVISTA - Essa preocupação sua não é recente, o senhor é um dos pioneiros dessa ideia da participação e da responsabilidade da empresa.

MINDLIN - Sempre achei isso, mas não fui o único.

REVISTA - Que vinculação o senhor tem com a Fundação Vitae, que contribuição pessoal o senhor deu a ela?

MINDLIN - Eu sou membro do Conselho da Vitae. Ela tem uma origem curiosa: vem de uma empresa familiar que começou na Bolívia, no campo de mineração e metalurgia: depois deixou aquele país, e, então, instalou-se no Brasil, na Argentina, no Chile e alguma coisa nos Estados Unidos e no Peru. Aqui era a Brasilmet a empresa desse grupo familiar. Quando morreu o chefe desse grupo, o Maurício Hoehschild (não é Rothchild, é quase Rothchild mas é Hoehschild), a empresa se transformou num “trust” de administradores profissionais e estava indo muito bem, quando um dia dois diretores, um deles o presidente da Brasilmet aqui, o Sr. Rolf Weinberg, reuniram os companheiros e disseram: “O que nós estamos fazendo na vida? Nós estamos trabalhando para um grupo de empresas que não pertence a ninguém e estamos trabalhando para ganhar dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para ganhar ainda mais dinheiro. Que sentido tem isso do ponto de vista humano? Vamos vender essas empresas e vamos fazer uma fundação de apoio à cultura, à educação e a programas sociais nos países onde nós ganhamos dinheiro”. Isso é a pura realidade, mas o público levou tempo para ver que era isso mesmo, muita gente se perguntava o que estava atrás disso. Foi criada então, com o produto da venda, uma fundação central, mantenedora, e o rendimento da aplicação foi distribuído entre três entidades, uma no Brasil (a Vitae), uma na Argentina e uma no Chile, que vêm desde 1985 fazendo esse tipo de trabalho de promoção social. É um trabalho excelente, mas não vai durar muito tempo porque, com essa crise mundial, os recursos diminuíram, de modo que dentro de poucos anos ela vai ter que cessar suas atividades. Mas no Brasil a Vitae gasta US$ 7 milhões por ano, o que não é pouco, especialmente no campo de educação e cultura. Menos no campo de programas sociais, porque aí a coisa é tão vasta, as necessidades são tão grandes que dificilmente se pode fazer uma coisa que cause impacto ou que provoque reprodução. Alguma coisa tem sido feita, mas pouco. Agora, na educação e na cultura tem feito muito.

REVISTA - Dr. Mindlin, como o senhor sabe, a nossa revista, A Terceira Idade, é especializada em questões relativas à velhice e ao envelhecimento humano. Então, gostaríamos de lhe perguntar o que o senhor acha da situação e das condições de vida do aposentado brasileiro, do idoso. Como é envelhecer no Brasil?

MINDLIN - Envelhecer no Brasil, sem ser funcionário público ou político que vota os próprios proventos, é uma coisa dramática. Eu, que durante 46 anos sempre contribui no nível máximo, em princípio 20 salários e depois a lei baixou para dez salários, recebo quatro salários mínimos de aposentadoria. Se eu tivesse que viver com isso, nós não poderíamos estar aqui conversando. A pessoa do setor privado, que tem que viver com a aposentadoria está numa situação terrivelmente injusta e aflitiva.

REVISTA - O senhor disse que é uma pessoa otimista. Acha que de alguma maneira o problema da previdência poderá ser, não digo totalmente resolvido, mas pelo menos minimizado?

MINDLIN - Eu acho que sim. Acho que é preciso enfrentar com seriedade e com coragem o problema do assim chamado direito adquirido. Acho que só tem direito adquirido aquele que se aposentou, quem não se aposentou ainda tem uma expectativa de direito, mas é uma coisa muito diferente. Agora, é claro que existem pressões para manter a situação existente e a mudança tem que ser decidida por quem não quer acabar com privilégios...

REVISTA - Que chamam de direito adquirido.

MINDLIN - Mas não é um direito adquirido. Eu acho que o governo está pensando nesses termos, mas não pode ser uma mudança radical. Mesmo a expectativa de direito deveria ser efetiva. Quanto mais tempo a pessoa está contribuindo para a aposentadoria, mais vantagem ela deve ter do que aquele que está entrando agora ou que está no meio de carreira. Deve haver uma regra de transição. Tem que haver uma acomodação, uma transigência, porque o Brasil não vai agüentar esse rombo.

REVISTA - Como o idoso é visto pela sociedade e como ele se sente envelhecendo, na sua opinião?

MINDLIN - Eu tenho que aceitar a premissa que vocês estabeleceram de que eu estou na terceira idade. Eu não tinha percebido isso (risos).

REVISTA - O senhor tem quantos anos?

MINDLIN - Tenho 88, vou fazer este ano 89. Há 20 ou 30 anos atrás, eu achava que uma pessoa de 80 anos era um ancião que não podia andar sem bengala, realmente se preparando para a extinção. Mas isso eu pensava de outros, nunca pensei em relação a mim mesmo. Felizmente, eu tenho uma saúde que está agüentando e resolvi não tomar conhecimento da idade, continuar o meu ritmo ativo de vida que eu vinha mantendo desde não sei quando, comecei a trabalhar em 1930. E ando sem bengala...

REVISTA - O senhor acha que há preconceito em relação à velhice e ao envelhecimento?

MINDLIN - Há preconceito. A sociedade está cheia de preconceitos. Mas, felizmente, não dá para generalizar. Assim como há preconceitos depreciativos, há um reconhecimento do respeito que a pessoa deve ter pelo esforço que fez. Depende dos dois lados, depende da posição dos idosos, da posição dos familiares e dos amigos pertencentes às gerações mais novas.

REVISTA - Por falar em gerações, como é que na sua opinião se dá o relacionamento entre gerações na sociedade moderna, há um distanciamento?

MINDLIN - Há de tudo, há o distanciamento, há gerações que não sabem porque os velhos continuam a existir, e há jovens que se aproximam. O velho também não pode ter a posição de que ele é que é o onisciente, ele é que sabe o que deve ser feito, tem que aceitar mudança, a gente tem que estar preparado para aceitar a mudança para saber tratar filhos, netos, (agora estamos com bisnetos). Todos eles são independentes, têm opiniões próprias, mas temos, felizmente, um entendimento muito bom porque há o diálogo e o respeito mútuo.

REVISTA - Como o senhor vê a juventude de hoje?

MINDLIN - Também não dá para generalizar. Nós temos amigos de filhos, amigos de netos que vêm aqui e se interessam por livros, gostam de ler. Dizem que hoje a mocidade não lê, mas sempre foi minoria a mocidade que lia e hoje continua assim. Eu acho que há muitos moços bem preparados e interessados numa vida construtiva. Aí é uma questão de procurar difundir conceitos, dar oportunidades. Hoje, eu fui de manhã a um bairro no extremo leste de São Paulo, Guaianazes, onde crianças estão tendo um apoio da prefeitura, fato que me impressionou muito. O Brasil não vai mudar da noite para o dia, o Brasil vai mudar quando as crianças de hoje se tornarem eleitores conscientes. Tem que haver o programa do ensino básico, do ensino profissional, preparar uma geração de eleitores conscientes. Nós temos um corpo eleitoral absurdo, um país de 170 milhões de habitantes tem 115 milhões de eleitores, é evidente que a maior parte desses eleitores é manipulada. Isso é fruto de política do regime militar, é uma aparência de democracia mas que na realidade não é. Esse é um problema de educação, um problema de pregação. Eu sou um agnóstico que acredita em catequese. Agora, a catequese tem que se basear não em dogmas, mas em idéias concretas, exatamente de correção das desigualdades sociais, das injustiças. Não dá para generalizar, há muitos idosos que estão preparados, há muitos que não estão, também depende do que a gente considera que é preparado. Eu, por exemplo, posso dizer que voto desde 34 e só votei duas vezes em candidato à presidência que ganhou. Portanto, poder-se-ia dizer que estive errado nesse tempo todo. Mas não votei no Ademar, não votei no Maluf, não votei no Jânio, não votei no Collor, e acho que estava certo.

REVISTA - O senhor votou no Dutra?

MINDLIN - Não, eu votei no brigadeiro Eduardo Gomes. Bem, não tinha muita alternativa. O brigadeiro estava no terreno do sonho, mas ele despertava novos entusiasmos, novas idéias, tinha que mudar, o Estado Novo foi uma coisa terrível. Hoje, depois do regime militar, há uma tendência para esquecer o Estado Novo, mas eu vivi as duas ditaduras e não dá para dizer que uma foi mais suave do que a outra.

REVISTA - É verdade. Mas, voltando à questão do envelhecimento, do ponto de vista existencial há uma questão incômoda para todos nós, pelo menos na nossa cultura, que é a questão da morte. Como o senhor vê a morte? O senhor falou em agnosticismo. Enfim, como o senhor percebe essa questão e que sentimentos lhe evoca?

MINDLIN - Eu não gosto da idéia. Se é para existir a morte, deveria existir sem o envelhecimento que transformasse uma vida ativa em uma vida vegetativa. Seria melhor morrer antes de se chegar à vida vegetativa. De modo que essa questão de dizer que Deus criou o mundo em seis dias e então está tudo feito, se isso for verdade, Deus deu uns bons cochilos nesses seis dias, (risos) porque muita coisa errada foi criada à revelia dele. Eu acho que o ideal seria que a pessoa não pensasse na morte e, em determinado momento, em que realizou alguma coisa na vida que lhe assegurou a continuidade, filhos, netos ou o que seja, morresse de repente. A doença eu acho que é o drama, mais do que a morte.

REVISTA - O processo do morrer...

MINDLIN - O processo. Porque a gente vê pessoas de valor, que tiveram uma vida bonita de atividades sociais, artísticas e políticas, gente que vive normalmente e de repente fica condenada a ficar na cama paralisado ou sem poder falar, anos seguidos. É uma coisa errada. E não tem a eutanásia.

REVISTA - O senhor é a favor da eutanásia?

MINDLIN - Sim, tem que haver. Agora, é um problema sobre o qual também não dá para falar muito, porque a realidade está aí. Eu gostaria de viver mais, desde que eu não fosse o único, que as pessoas que me são caras também vivessem.

REVISTA – Como é ter uma grande biblioteca em sua própria casa?

MINDLIN – Ela ocupa a casa e dois pavilhões. Nós podemos dar uma chegada até lá para vocês terem uma idéia do que eu chamo de loucura mansa (risos).

REVISTA - Por que loucura mansa?

MINDLIN - Porque é uma compulsão. Eu tenho a compulsão da leitura, tenho a compulsão de comprar livros.

REVISTA - Gradativamente, os livros tomarão toda a casa...

MINDLIN - Aliás, a Guita (sua esposa) afirma com toda a tranqüilidade que não somos nós que temos a biblioteca, ela é que nos tem.

REVISTA – Com que intensidade o senhor lê?

MINDLIN - Agora estou com um problema de visão, tenho que ler com óculos de leitura e lupa, então a leitura é mais lenta, mas eu lia entre 80 e 100 livros por ano.

REVISTA - Como é ser apaixonado por livros, há um fetiche, uma atração especial ao objeto livro? Ecléa Bosi critica o hábito dos estudantes fazerem xerocópias em demasia e confessou o grande prazer que ela tem de manipular os livros, guardá-los...

MINDLIN - Eu também sinto esse prazer. Há um prazer físico no contato com o livro. Xerox não tem graça nenhuma. (Nesse momento, sua esposa Guita interrompe brevemente a conversa. Feitas as apresentações, os dois trocam um beijo carinhoso e ela se retira, Mindilin, então, comenta sua vida conjugal).

MINDLIN - Comemoramos em dezembro passado 64 anos de casados, uma vida feliz. É uma vida feliz com entendimento recíproco, com diálogo, com tolerância. As pessoas têm divergências, opiniões diferentes, gostos diferentes. Agora, um têm que respeitar o outro.

REVISTA - Se é possível falar em poucas palavras, o que o senhor diria em relação a qual deve ser uma filosofia de vida, vamos dizer assim, sensata para que se possa ser feliz?

MINDLIN - Eu me lembro que Betty, minha filha mais velha, devia ter uns oito anos e um dia ela disse: “Eu sei do que você gosta. Em primeiro lugar, você gosta de nós, depois você gosta de livros e depois você gosta de vinhos”. Então, ela sente que é querida. Eu acho que a vida tem que ser uma fonte de prazer. A leitura, a mesma coisa. A minha filha Diana, que é arquiteta e faz arte gráfica, me surpreendeu um dia com um pacote de ex libris que ela fez para mim, em que a divisa que colocou foi: “Não faço nada sem alegria - ex libris José Mindlin”. Aliás, usando a frase francesa, porque isso saiu de uma frase do Montaigne, eu, de rapaz, lia os ensaios e depois, de adulto, as crianças ouviam muito falar de Montaigne e também se interessaram, o Montaigne diz numa passagem sobre livros que, quando encontra uma dificuldade na leitura, faz uma ou duas tentativas e depois abandona. Porque o que ele não entende à primeira vista, entende menos insistindo. E aí vem o: “Je ne fais rien sans gayetê”. A minha filha usou is o como lema, e na minha vida de certa maneira é isso, a gente não pode só fazer coisas que dão prazer, mas deve ter a preocupação de procurar fazer coisas com alegria. Para mim, uma condição de trabalho bem-feito, é que ele seja feito com alegria. A leitura tem que ser uma fonte de prazer, a leitura compulsória não cria o hábito da leitura. Então eu diria que uma vida ideal é você estar de bem com a vida, consigo mesmo e de bem com as pessoas que o cercam, não ser autocentrado, saber partilhar as coisas com outros, e ver as facilidades de vida com moderação. Certamente, dinheiro tem que ser visto apenas como um instrumento, não como finalidade ou como objeto de acumulação. Se as pessoas vivessem desse jeito, muitos dos problemas existentes teriam desaparecido. Muitos acham que o importante é ter fortuna, mas a fortuna tem limites de como pode ser aproveitada, ninguém consegue fazer mais do que determinados limites permitem, não podem tomar duas ou três refeições seguidas, para usar um exemplo banal. Tem que ter um sentido espiritual na vida, não religioso.

REVISTA - Não necessariamente religioso?

MINDLIN - Eu não sou religioso, não sou praticante.

REVISTA - O senhor falou que é agnóstico. Então, diferentemente do ateu não tem certeza quanto a inexistência de Deus.

MINDLIN - Exatamente. Essa minha filha que hoje é antropóloga e mãe de dois filhos ótimos, em criança estava numa escolinha aqui em Santo Amaro, eram 12 alunos ou um pouco mais, a professora reunia os alunos, deviam dar a mão e ficar de olhos fechados enquanto ela rezava. Ela chegou para mim e disse: “Eu não gosto disso. Primeiro, essa questão de ficar de olhos fechados, por que?” Eu disse: “Não vejo razão também. Você deve ficar de olhos abertos, ou você é a única e então não há problema nenhum, ou há outros que também têm os olhos abertos e a coisa acaba por si mesma”. Realmente é isso. Depois ela pergunta: “Mas eles falam em Deus. Deus existe?” Eu disse: “Não sei”. “Mas como não sabe?” “O que você acha?” “Eu acho que não existe. Agora, isso não quer dizer que não exista”. A gente tem muitas coisas que não sabe. A vida depois da morte, por exemplo. Nós estivemos na Índia no ano passado e lá a idéia de reencarnação é normal. Então o ritmo de vida é mais tranqüilo, porque aquilo que não se fez nessa encarnaç o pode ser feito em outra. Em resumo, eu digo com muita freqüência e tranqüilidade, que sou agnóstico graças a Deus...

REVISTA - Freud, ateu convicto, em “Mal-estar na Civilização” considera que a reli gião seria uma criação necessária para, digamos assim, que o ser humano possa lidar com a sensação de orfandade na vida adulta, por não ter mais aquele pai que lhe dissesse o que deveria fazer. O senhor compartilha dessa idéia, o religioso de certa forma abriga um sentimento de orfandade?

MINDLIN - A religião é uma bengala. Sem nenhuma irreverência, mas é uma auto-ajuda. Se a pessoa se sente feliz com a religião, ótimo. Agora, não estou falando dessas religiões que são grandes negócios, isso é uma falsa crença. Ou melhor, a crença não é falsa, mas ela é inculcada com base falsa. A gente vê essas igrejas cheias de gente pagando dízimo!

REVISTA - São questões polêmicas, como as relativas à ideologia política. Qual é a sua ideologia?

MINDLIN - Eu me considero de esquerda não-revolucionária, mas vejo com simpatia qualquer coisa que contribua para diminuir as injustiças sociais. E aí isso só pode ser conseguido com uma visão de esquerda, a visão de direita reforça as diferenças, aumenta os desequilíbrios e estabelece um conceito de autoridade que é inaceitável. Agora, eu também nunca pertenci a um partido político, porque sou muito individualista e não combina comigo aceitar a fidelidade partidária. Há a esse propósito uma brincadeira na família: quando eu conheci a Guita, ela foi minha caloura na faculdade de Direito. Eu estava entrando no quinto ano quando ela entrou no primeiro. Um dia eu cheguei lá na Faculdade do Largo São Francisco e no pátio estava um grupo de rapazes cercando uma moça loura, cabalando para ela entrar naqueles partidos de estudantes: “Entra no partido acadêmico, entra no partido conservador”. Eu olhei para a Guita, que eu nunca tinha visto, entrei na roda e disse: “Olha, tudo isso é bobagem. Se você quer um bom partido, está aqui”. Ela me pegou pela palavra (risos).

REVISTA - Ela o levou a sério.

MINDLIN - Levou a sério e tenho um amigo que diz: “O melhor exemplo que eu tenho de fidelidade partidária é essa”. De modo que há coisas de simples bom senso, mas que são essenciais para uma vida harmoniosa. Tem que se evitar o conflito, não procurar o conflito. Ao mesmo tempo tem que desabafar. Se a pessoa evita o conflito mas ele fica dentro, também não é bom. Mas é preciso saber dizer as coisas com jeito, não como uma crítica agressiva ou autoritária.

REVISTA - A filosofia zen, a filosofia oriental lhe agrada?

MINDLIN - Se é útil para a pessoa ser feliz, por que não? É preciso evitar, por exemplo, uma pregação neonazista, isso é extremamente nocivo, não pode ser tolerado. Eu não tenho tolerância basicamente com a intolerância. Tolero muita coisa, mas estabeleço o que chamo de círculo de giz do Brecht. Eu vivo dentro de um círculo de giz, onde só entram as coisas que me fazem sentir bem, só entram amigos. Mas, fora deste círculo, eu tenho conhecidos, uma infinidade de conhecidos com opiniões muitas vezes diferentes da minha. Não tolero a desonestidade. Há coisas básicas que têm que ser preservadas. Se a pessoa na hora de estar aborrecida parasse para pensar “será que isso merece meu aborrecimento?”, geralmente não merece. É o que eu penso.