Além de arrebatar plateias ao redor do mundo, diretor teatral estadunidense deixou marcas profundas no teatro brasileiro

Leia a edição de Janeiro/26 da Revista E na íntegra.

POR DIEGO OLIVARES

A definição de gênio, para grande parte da crítica de arte, é utilizada para nominar quem inaugura o inédito, uma nova forma de fazer. Alguém capaz de criar um estilo próprio a partir das referências herdadas e, com isso, abrir uma perspectiva nunca antes vista, fadada a influenciar tudo o que virá depois. Esse retrato veste com precisão o diretor teatral estadunidense Robert “Bob” Wilson, que saiu de cena em 31 de julho de 2025 aos 83 anos. Sua morte provocou uma onda de homenagens vindas tanto de profissionais que dividiram com ele os palcos quanto de uma numerosa plateia de admiradores, espalhados por todo o planeta.

Nascido em Waco, no Texas (Estados Unidos), em 1941, Wilson estudou arquitetura e artes visuais antes de se entregar às artes cênicas, caminho que definiria sua linguagem artística. O olhar do arquiteto e a mão do artista plástico sempre estiveram presentes em seus espetáculos, nos quais cada gesto era calculado como parte de uma composição visual maior. Foi com obras como Deafman glance (1970) e Einstein on the beach (1976), em parceria com o compositor Philip Glass, que Wilson se tornou um divisor de águas no teatro. Suas encenações aboliam a pressa, esticavam o tempo até o limite e transformavam a luz em protagonista. Para alguns, um golpe de estranhamento; para outros, a abertura de um horizonte completamente novo.

“Wilson deu à cena a liberdade expressiva da música”, define Luiz Fernando Ramos, professor titular de história e teoria do teatro da Universidade de São Paulo (USP). “Talvez, sua maior contribuição tenha sido evidenciar, com o próprio manuseio da materialidade cênica, em termos inventivos e inovadores, que o teatro pode dispensar a psicologia e os esquemas dramáticos de encaixes cognitivos fechados, e servir-se de uma sintaxe aberta, como se a cena fosse uma arte em si mesma, independente da literatura e de conteúdos pré-fixados.”

Muito antes de se tornar um nome sagrado nas retrospectivas do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), nos Estados Unidos, ou da Bienal de Veneza, na Itália, Bob Wilson já tinha no Brasil um território de acolhida, desde sua primeira passagem, ainda em 1974, quando apresentou, no Theatro Municipal de São Paulo, o espetáculo The life and times of Joseph Stalin. A obra recebeu o título de The life and times of Dave Clark, para evitar problemas com a censura da época.

Décadas depois, já no século 21, o Sesc São Paulo se tornaria não apenas espaço de apresentação, mas uma espécie de embaixada afetiva de sua obra, trazendo ao público brasileiro a radicalidade de um teatro que parecia falar mais com o olhar do que com a palavra. Essa relação, que se aprofundaria ao longo de décadas, fez de Bob Wilson uma presença constante e um interlocutor raro entre a vanguarda internacional e o público daqui.

Origem da linguagem

Filho de uma família conservadora, Wilson parecia ter a vida encaminhada para um futuro convencional – até que a gagueira o obrigou a buscar novos caminhos de expressão. A dificuldade em articular as palavras fez com que seus pais o matriculassem numa escola de dança, numa tentativa de desenvolver sua autoestima. Ali, a professora Byrd Hoffman o orientou a perceber o corpo como aliado, não como obstáculo. Esse exercício de atenção física se tornaria um dos pilares de sua criação: mais do que o texto, era o gesto, o tempo e a presença que construiriam significado em cena. O encontro com Hoffman foi um divisor de águas tão determinante em sua vida, que o diretor a homenageou colocando o nome da professora na fundação que organiza seus trabalhos.

Wilson, porém, não seguiu uma trajetória direta para o palco. Em 1959, aos 18 anos, ingressou na Universidade do Texas, em Austin, para estudar administração de empresas. Três anos depois, largou o curso. Foi nesse período que o acaso abriu espaço para a arte. Trabalhando na cozinha de um hospital psiquiátrico da cidade, pediu para ser transferido ao setor de recreação. Ali, aplicou exercícios que aprendera nas aulas de dança, incentivando pacientes a transformarem sua energia em desenho, movimento e criação.

Em 1963, mudou-se para a cidade de Nova York e ingressou no Pratt Institute, no qual estudou arquitetura e design de interiores. Formou-se em 1965, mas já estava envolvido em criações cênicas. Entre os trabalhos de estudante, assinou o desenho de marionetes para Motel, peça do dramaturgo Jean-Claude van Itallie (1936-2021). Para se manter financeiramente, conciliava o ateliê com trabalhos como terapeuta infantil, sempre orbitando entre a disciplina e a invenção.

Os anos 1970 foram decisivos para que Wilson deixasse de ser apenas uma promessa da cena alternativa nova-iorquina para se tornar um dos artistas mais celebrados do teatro contemporâneo. O ápice desse salto veio em 1976, quando, em parceria com o compositor Philip Glass, apresentou Einstein on the beach, uma ópera de quase cinco horas sem enredo tradicional, construída a partir de imagens visuais hipnóticas, gestos coreografados e a música minimalista de Glass. O espetáculo rompeu convenções, provocou a crítica e arrebatou o público no Festival de Avignon, na França, consolidando seu criador como um artista capaz de reinventar a linguagem teatral.

A partir daí, cada nova obra se tornava um acontecimento: sempre imprevisível, ora celebrada com entusiasmo, ora recebida com espanto, mas nunca ignorada. Sua estética, marcada por uma precisão quase arquitetônica da luz e do movimento, passou a ser referência para quem pensa os limites entre teatro, artes visuais e música. “Desde o princípio, em suas primeiras experiências performativas, Wilson trabalhou com o tempo, ou com um ralentar do mesmo levado aos extremos da quase paralisia, mas nunca efetivamente interrompido, como suas telas em vídeos moventes iriam propor muitos anos depois”, reflete o professor da USP, ao falar sobre um dos traços mais marcantes da linguagem do dramaturgo.

Ramos ainda complementa que o silêncio nunca foi um pressuposto. “Mas quase uma consequência da exploração da sonoridade como um elemento tão relevante quanto as palavras e o plano semântico. Já a luz, senão naquele começo, mas, ao longo dos anos, cada vez mais, foi se tornando a maior singularidade de sua obra. Wilson elevou a iluminação de teatro à condição de grande arte.”

Bob no Brasil

Acostumado a exportar suas montagens para os grandes centros culturais do mundo, Bob Wilson carregava consigo um prestígio que o precedia. De países europeus aos Estados Unidos, suas obras eram capazes de gerar debate, admiração e, muitas vezes, até certo estranhamento. Essa energia de constante deslocamento e circulação de ideias também o trouxe ao Brasil, onde encontrou não apenas um público curioso, mas também uma instituição disposta a investir em projetos de fôlego: o Sesc São Paulo. Em um território de liberdade criativa, o diretor estadunidense instalou algumas de suas montagens mais emblemáticas em solo brasileiro. Aqui construiu um diálogo que duraria mais de uma década.

O produtor Ricardo Muniz foi o responsável por fazer a ponte entre diretor e instituição no ano de 2009, quando trouxe ao Brasil o espetáculo Quartett, em que Wilson dirigiu a premiada atriz francesa Isabelle Huppert. Foram apenas quatro concorridas apresentações no Sesc Pinheiros, e mais três no Teatro do Sesi, em Porto Alegre (RS). O suficiente para inaugurar uma relação que se estendeu por outras seis montagens nos anos seguintes: Dias felizes (2010), A última gravação de Krapp (2012), Ópera dos três vinténs (2012), Lulu (2012), A dama do mar (2013), The old woman (2014) e Garrincha – Uma ópera das ruas (2016), produção original para o Sesc. Neste meio tempo, o diretor também apresentou a sua versão para Macbeth, de William Shakespeare (1564-1616), voltando ao Theatro Municipal de São Paulo.

“A colaboração da equipe internacional e a equipe nacional sempre foi muito próxima, eficiente e criativa”, recorda Muniz. De acordo com o produtor, Wilson ficou tão impressionado com o cenário que a equipe brasileira construiu para as apresentações em território nacional da peça A última gravação de Krapp, que arcou com os custos de levar o mesmo aparato para outros países onde o espetáculo foi montado.

Em A dama no mar e Garrincha, espetáculos que contaram com elenco brasileiro, Bob Wilson teve a parceria de André Guerreiro Lopes na assistência de direção. As lembranças de Lopes revelam detalhes da convivência com um criador meticuloso, capaz de transformar um simples gesto em centro de gravidade da cena. “Ele pode parar a cena e ficar 15 minutos iluminando a mão da atriz”, conta.

Essa precisão vinha acompanhada de uma forma muito particular de dirigir os atores, quase sempre a partir de imagens. “Eu me lembro de ele pegar um papelzinho e dizer: ‘fale para esse papelzinho como se fosse uma criança que não pudesse ser acordada’. Então, ele dava essa imagem, pedia quase um sussurro”, diz Lopes, destacando como o mestre conseguia guiar a cena por metáforas delicadas.

Apesar da partitura rigorosa de luzes, movimentos e pausas, os intérpretes não se sentiam limitados. “Perguntaram para Willem Dafoe [ator estadunidense que trabalhou diversas vezes com Wilson, inclusive nas apresentações de The old woman, no Sesc Pinheiros] se ele se sentia preso naquele tipo de trabalho, se ele se sentia limitado por essa partitura imposta. Ele falou o contrário: ‘eu me sinto completamente livre, porque não tenho que me preocupar com mais nada; eu tenho uma partitura tão precisa que danço dentro dela, e simplesmente vivo cada instante’.”

Essa lógica fazia com que os ensaios durassem literalmente até os últimos minutos antes da cortina subir. “Até a estreia, ele criava. A cada instante, ele estava criando”, explica Lopes, lembrando que o processo era menos sobre fixar e mais sobre descobrir continuamente. Às vésperas da abertura do teatro, Bob ainda reforçava sua filosofia de cena aos atores. “Ele dizia: ‘ouça como um cão, divirta-se e não se deixe afetar por quem quer que seja que esteja na plateia’.”

Não tenho ideia do que esses atores estão pensando, e não quero saber – isso cabe a eles. Nenhum diretor,

coreógrafo ou compositor pode dizer a um intérprete como se sentir.

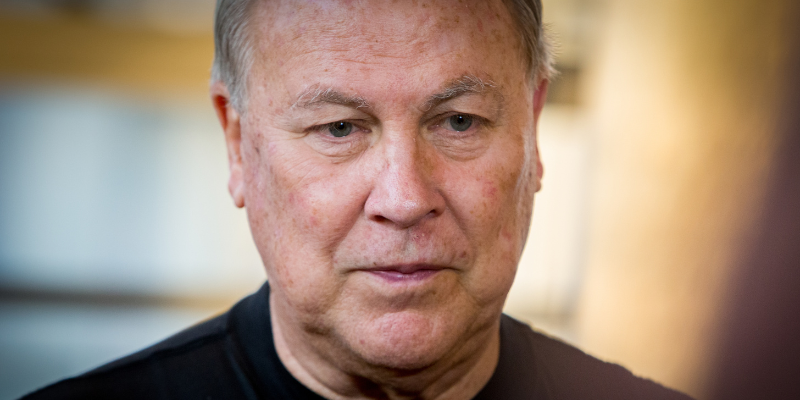

Bob Wilson (1941-2025)

(foto: Alexandre Nunis)

Rigor em cena

“O primeiro pedido que faço ao ator que encontro é que fique parado no palco por cinco minutos. Aprendo muito observando-o ficar em pé. Depois, peço que caminhe. Pergunto se ele pode andar do ponto A ao ponto B em três minutos, mesmo que seja apenas um metro. Não peço nenhuma expressão: quero apenas que o ator ande, que controle o corpo. Depois, pergunto se pode ler. Mesmo um simples jornal. Para mim é importante ouvir as cores da voz do ator. Uma vez que os elementos técnicos são aprendidos, o intérprete se torna livre para sentir e pensar qualquer coisa. Não tenho ideia do que esses atores estão pensando, e não quero saber – isso cabe a eles. Nenhum diretor, coreógrafo ou compositor pode dizer a um intérprete como se sentir.”

Essa fala de Bob Wilson, em uma entrevista coletiva concedida em Berlim, nas vésperas da estreia de sua adaptação para O retrato de Dorian Gray, em 2022, sintetiza a relação do diretor com o trabalho do ator. O gesto, a voz, a respiração, a disciplina física vinham sempre antes da emoção. Mas longe de significar uma prisão, esse rigor técnico era, na visão de quem trabalhou com ele, uma forma de libertação.

A atriz Bete Coelho, que participou das montagens brasileiras dirigidas por Wilson, recorda que o processo exigia “uma disposição absolutamente antipsicológica e um preparo corporal e vocal direcionados para a partitura dessas precisões”. Nos bastidores, o que parecia frieza se revelava em outra chave: uma dedicação quase religiosa ao detalhe, que só podia ser sustentada pela repetição incansável e pela confiança entre atores e direção. “Acho que o público percebe que para atingir aquela estética rigorosa exige-se um trabalho repetitivo, árduo, de construção e ensaio. Talvez percebam, também, o nosso prazer em ver surgir uma criação única e bela, da qual você é um participante ativo num ambiente silencioso, propício e reverente ao teatro”, resume Coelho.

Para Lígia Cortez, que também integrou o elenco de A dama do mar e Garrincha, a precisão do gesto em Wilson não era um capricho formal, mas parte essencial de sua concepção de cena. “Toda a precisão do Bob Wilson faz pleno sentido na relação estética com o significado que ele quer passar. Eternizar certas questões, eternizar certas relações sociais, sentimentos pessoais e políticos contextualizados em uma sociedade.”

Ambas as atrizes ressaltam que, apesar do rigor, havia espaço para uma escuta generosa, capaz de incorporar até mesmo as características particulares dos atores brasileiros. A disciplina extrema não excluía a sensibilidade para perceber quando a vida surgia de onde menos se esperava. No fim, a lição que ficou é que o teatro, sob sua batuta, podia ser inventado, “entre o real e o sonho, entre a palavra e o inefável, entre o momento e o incomensurável, suspensos no tempo e no espaço”, como resume Bete Coelho.

Epifanias visuais

Bob Wilson costumava dizer que “as palavras são os inimigos do teatro”. Talvez por isso seja difícil condensar em linguagem o alcance de sua obra. Sua morte, no dia 31 de julho de 2025, não encerra um ciclo, mas reafirma um percurso que transformou a cena contemporânea em algo mais vasto do que a simples representação. Para alguns, seus espetáculos eram enigmas. Para outros, epifanias visuais. Entre a luz que se deslocava milimetricamente e os corpos que habitavam o palco com a lentidão de um sonho, ele construiu uma estética que parecia vir de outro tempo. Talvez de outro mundo.

No Brasil, encontrou plateias e parceiros que o ajudaram a traduzir sua radicalidade em encontros calorosos, como se a precisão glacial de suas composições ganhasse novas camadas diante do olhar brasileiro. Ali, deixou rastros que continuam a reverberar na memória dos que o viram e dos que pisaram no palco sob sua direção. “Isso modificou, sim, o nosso panorama cênico, dentro das atuações, dentro das criações, e dentro da conclusão do espetáculo para a plateia”, reflete Lígia Cortez. “Foi uma experiência que não vai voltar nunca mais, e deixou sua marca para o teatro brasileiro. Não por ele ser uma pessoa estrangeira, mas por ele estar aqui, e incentivar o que somos”.

É difícil medir o tamanho do vazio deixado por sua ausência. Quando pensa na imagem que fica após as experiências com Wilson, Bete Coelho puxa pela memória uma frase que sempre ouvia do diretor: “open your eyes”. Um recado para abrir os olhos não só para o palco, mas para o mundo – para estarmos atentos, presentes e prontos para transformar cada gesto em algo maior do que nós mesmos.

Plateias brasileiras

Entre 2009 e 2016, Bob Wilson veio ao Brasil e apresentou diferentes montagens nos palcos do Sesc São Paulo (foto: Alexandre Nunis)

O público brasileiro teve a oportunidade de assistir a importantes montagens do encenador estadunidense Bob Wilson em unidades do Sesc. Sua estreia nos palcos da instituição foi em 2009, na unidade de Pinheiros, com o espetáculo Quartett, que contou com a premiada atriz francesa Isabelle Huppert no elenco. Nos anos seguintes, Bob Wilson voltou ao Sesc para apresentar seis outras montagens: Dias felizes (2010), A última gravação de Krapp (2012), Ópera dos três vinténs (2012), Lulu (2012), A dama do mar (2013), The old woman (2014) e Garrincha – Uma ópera das ruas (2016).

O site do SescTV disponibiliza a adaptação em vídeo de Garrincha: Uma ópera das ruas, encenada por 16 atores e um sexteto musical. A obra se baseia no desenho de ritmo, cenário e luz do diretor, ao investigar o eterno gênio das pernas tortas, bicampeão da Copa do Mundo em 1958 e 1962.

Confira a programação de teatro das unidades neste mês em sescsp.org.br.

SESCTV

Garrincha – Uma ópera nas ruas (2016)

Registro do espetáculo homônimo dirigido por Bob Wilson, encenada por 16 atores e um sexteto musical. A obra apresenta uma dramaturgia pautada na música executada ao vivo. Assista em sesctv.org.br/programas-e-series/garrincha

A EDIÇÃO DE JANEIRO DE 2026 DA REVISTA E ESTÁ NO AR!

Para ler a versão digital da Revista E e ficar por dentro de outros conteúdos exclusivos, acesse a nossa página no Portal do Sesc ou baixe grátis o app Sesc SP no seu celular! (download disponível para aparelhos Android ou IOS).

Siga a Revista E nas redes sociais:

Instagram / Facebook / Youtube

A seguir, leia a edição de JANEIRO na íntegra. Se preferir, baixe o PDF para levar a Revista E contigo para onde você quiser!

Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.