Postado em

Em busca de uma alternativa política

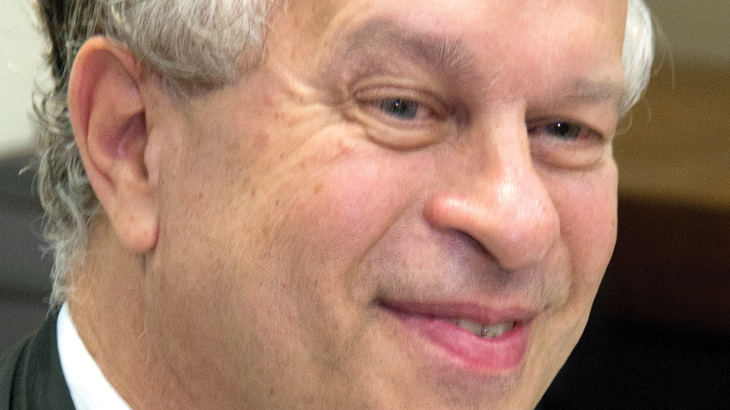

Renato Janine Ribeiro é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) onde é professor titular de Ética e Filosofia Política, com ênfase em teoria política. Foi membro do conselho deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e é membro do conselho deliberativo do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP. Como diretor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), respondeu pela avaliação de mais de 2,5 mil cursos de mestrado e doutorado no Brasil.

Publicou diversos livros, entre os quais, Ao Leitor sem Medo – Hobbes Escrevendo Contra o seu Tempo, O Afeto Autoritário – Televisão, Ética, Democracia e A Sociedade Contra o Social, com o qual ganhou o Prêmio Jabuti de melhor ensaio, em 2001. Publicou ainda mais de 80 artigos em periódicos especializados, 11 trabalhos em anais de eventos e 14 prefácios e posfácios. Em 1997, recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico e, em 2009, a Ordem de Rio Branco. Em 2008, presidiu o 1º Congreso de Estudiosos de Brasil en Europa, em Salamanca, Espanha.

Esta palestra, com o tema “O Brasil Pode Dar Certo?”, foi proferida no Conselho de Economia, Sociologia e Política da Fecomercio, Sesc e Senac de São Paulo, no dia 13 de março de 2014.

Nosso país pode dar certo? Para encarar essa questão, tentei identificar as dificuldades, da esquerda e da direita, pensando globalmente. Meu ponto de partida foi muito simples: passei 12 dias na Alemanha com meu filho, fomos para Berlim, Dresden e Hamburgo. Uma coisa que me surpreendeu o tempo todo foi a tranquilidade das pessoas, ninguém se precipitando para furar fila ou se preocupando com alguma coisa. No Brasil, parece que abrem os guichês muito atrasados, de modo que todos já estão nervosos e existe um sentimento forte de que “não vai haver para todo mundo”. Então, se não vai haver para todo mundo, a tendência é dar cotoveladas nas pessoas no supermercado, por exemplo. Parece uma simples questão de disparidade entre oferta e procura, mas vai muito além disso.

A tranquilidade que vi na Alemanha é o que estou chamando, de uma forma intuitiva, de dar certo. Dar certo é chegar a um ponto em que as relações em um país são de tal ordem que podem ser de civilidade, o que supõe toda uma construção do Estado, da economia, da educação. Há um conjunto de medidas que dependem do governo, dependem de todos nós, em última análise, para mudar a sociedade. Minha tentativa é pensar sobre algumas etapas nesse sentido. Vamos começar com a manifestação do ano passado, que foi o movimento mais Maio de 68 que já tivemos, porque a agenda não era diretamente política. Começou com grupos de esquerda lutando pelo passe livre, mas rapidamente assumiu uma série de outras características. Foi praticamente simultâneo aos movimentos em Istambul contra o governo turco e na Bulgária, que a imprensa brasileira não registrou. Uma das características desses movimentos é o imprevisto, não temos a menor ideia do que os causa, às vezes trata-se de um evento tão fortuito que não se sabe o que é. No Brasil o que fez a coisa pegar fogo mesmo foi a repressão policial – estúpida, inominável, idiota, criminosa – no dia 13 de junho de 2013. O movimento estava quase acabando quando a violência policial mudou totalmente o sentido e agregou a ele não só mais um ou dois meses como também novas causas, como saúde e educação pública. E não é trivial que tenhamos o tríptico transporte, saúde e educação públicos, sobre o que vou me deter.

Outro ponto muito importante é o lado da alegria, da festa. Faz parte desses movimentos, que têm a cara dos jovens, que sejam de festa, quase happenings, no sentido que esse termo ganhou nas artes, sobretudo nas cênicas, mas um pouco nas visuais também, especialmente ao longo dos anos 1960. Um happening é uma coisa fascinante, porque não tem ensaio nem repetição, é único. Pode haver várias manifestações que sejam happenings, mas cada uma é única e integra surpresas que ocorrem de maneira muito forte.

Acho interessante pensar na ligação desses acontecimentos com uma agenda nova para a democracia brasileira. A causa imediata foi o transporte público, mas estavam incluídos alguns pontos básicos que ainda não foram devidamente contemplados no país. No caso específico do transporte existem alguns efeitos práticos, que são terríveis para quem o usa. É muito difícil um trabalhador gastar menos do que duas horas para ir e outras duas para voltar do trabalho, o que significa uma jornada adicional não remunerada.

Devido a uma medida que desaprovo, a ação da Fiesp [Federação das Indústrias do Estado de São Paulo] para impedir o reajuste do IPTU [Imposto Predial e Territorial Urbano], foi impossível introduzir dinheiro novo no sistema. Então a única medida que a prefeitura pôde tomar em 2013 foi a multiplicação das faixas exclusivas, às quais sou favorável, embora me perturbem como motorista. Em um artigo recente até associei isso à tese de vários filósofos, como Thomas Hobbes, de que a vida é movimento. Se as pessoas não se movimentam, é quase como se estivessem privadas de vida. Estão sendo privadas da liberdade de se mover, de mudar, de se mexer.

Do balanço desses movimentos, que chamei de demanda 2013, pode-se dizer que necessitamos de um transporte público bom e barato. Assim como a saúde pública deve ser decente, com um Estado que entregue serviços de qualidade, o que representa uma mudança grande, pois hoje o Estado brasileiro é conhecido por não oferecer esses dados básicos.

Liberdade

Não sou pessimista. Ao longo dos últimos anos houve três enormes conquistas democráticas, todas muito lentas, batalhadas, mas que vieram para ficar. A luta contra a ditadura demorou 21 anos, mas ela caiu e seu fim foi benéfico sob todos os pontos de vista. Somos hoje uma sociedade com um nível de liberdade muito bom. “The Economist” publica todo final de ano seu índice democrático, e no último deles o Brasil estava praticamente empatado com a França e com alguns países europeus. A sociedade brasileira conseguiu um avanço notável, também com resultado no Índice de Desenvolvimento Humano [IDH]. Não creio que tivéssemos conseguido isso sem que a população se mobilizasse e exigisse.

Uma segunda conquista importante, o fim da inflação, também demorou uns 15 anos, desde os últimos anos do regime militar até o Plano Real. Vários planos econômicos deram errado, mas aos poucos foram convencendo as pessoas de que se tratava de um jogo em que praticamente ninguém ganhava.

O terceiro caso é o da inclusão social. Tínhamos uma pirâmide social cuja base somava cerca de 100 milhões de pessoas nas classes D e E, um pouco mais do que a metade da população brasileira em 2005. Na classe C eram 50 milhões e na A e B, 40 milhões. Hoje temos um losango social em que a base caiu de 100 milhões para 50 milhões, a classe C passou de 50 milhões para 100 milhões, talvez o maior avanço no mundo em tão curto espaço de tempo. As classes A e B também cresceram, de modo que temos hoje um perfil muito mais humano e justo do que em anos passados.

Cada uma dessas agendas foi fundamental, cada uma demorou cerca de 20 anos e exigiu mobilização da sociedade, cada uma foi obra de um partido e acabou assumida pela sociedade. Na luta contra a ditadura o partido foi o PMDB [Partido do Movimento Democrático do Brasil], o PSDB [Partido da Social Democracia Brasileira], na vitória sobre a inflação, e o PT [Partido dos Trabalhadores], na inclusão social maciça como política de Estado. Esses três passos representam um êxito muito grande da sociedade brasileira.

O que falta é a quarta agenda, melhorar os serviços públicos. Ela é muito difícil e nenhum partido a assume, não há um candidato que fale a respeito de maneira consequente. A sociedade pode querer isso, pode se manifestar, mas tem o lado técnico. Lembro a inflação. Para vencê-la, não tinha gente na rua, havia um descontentamento, mas apareceu um lado técnico para realizar a tarefa. Mas, sem apoio político e sem a convicção da sociedade de que aquilo tinha de ser superado, jamais a inflação teria sido derrubada. Da mesma forma a inclusão social, que é mais política, não tão técnica, mas também depende de uma expertise técnica. Se tivéssemos ficado nas cestas básicas distribuídas por políticos, jamais teríamos avançado.

O que é o país dar certo? São cinco pontos. Primeiro, precisamos contar com uma educação pública de qualidade. Somente haverá igualdade de oportunidades se as pessoas tiverem um ponto de partida comum. Igualdade no ponto de partida é o grande princípio liberal. É preciso que todos possuam essa chance e aí, sim, entra o papel do Estado. Esse papel não é o de dizer “você vai fazer isso”, mas o de remover os obstáculos ao florescimento das pessoas. Portanto, são medidas que promovem ações afirmativas, como todas aquelas que procuram compensar o atraso de quem foi prejudicado por deficiência de alimento, de dinheiro e de tudo o mais na tenra infância. Medidas que cabem perfeitamente dentro do liberalismo.

Burrice irrequieta

Uma das falhas do pensamento de direita no Brasil, que o levam a ser mais conservador do que liberal, é não assumir a ideia de que todos devem florescer e que um dos pontos para isso, além das políticas de renda mínima, é a educação pública de qualidade que tínhamos no passado e que, infelizmente, se degradou. O grande problema é que quem não tem educação não sabe disso. O que é mais ou menos fatal, pois as pessoas não têm noção de que são ignorantes. E não estou falando de gente pobre. No Facebook, por exemplo, me espanta uma categoria que Antonio Candido uma vez chamou de “burrice irrequieta”. Algumas pessoas, porém, dizem que ela não é irrequieta, é conformista. Grande engano, a burrice é extremamente irrequieta. No Facebook, as pessoas mais burras são as que mais se manifestam. Isso está sendo uma coisa grave, até porque em nosso tempo a contenção, o receio de dizer bobagem, praticamente sumiu, então qualquer pessoa que tenha uma estupidez a dizer não tem nenhum pejo em fazê-lo. Insisto, as pessoas não sabem o que é não ter educação, acham que são educadas ou instruídas, mas não são.

Um segundo ponto essencial é a saúde. Saúde pública deve ser de qualidade. A sociedade tem convicção disso. A vantagem das reivindicações de saúde é que todos sabem quando estão doentes, ou quase todos, pois há doenças que não têm sintomas. Tanto é verdade que a população reivindica muito mais melhorias na saúde que na educação, já que não sabe em que consiste uma educação melhor.

Precisamos ter um princípio claro: problemas de saúde não podem destruir a renda nem o patrimônio de ninguém. Devemos possuir um sistema de saúde pública suficiente para atender a todo mundo, de modo que ninguém precise fazer aquilo que fazemos três vezes: pagamos o imposto, pagamos o plano de saúde e ainda pagamos o bom médico, porque não confiamos nem sequer no profissional do plano de saúde. Esse pagamento triplo é muito ruim e é estranho que em toda discussão de mudança na Previdência Social isso não tenha sido levantado. Se quisermos evitar aposentadorias com valores muito altos, como as que o Estado pagava e em alguns casos ainda paga, temos de garantir a todas as pessoas, na fase em que estiverem mais sujeitas a problemas de saúde, que não terão de poupar uma fortuna ao longo da vida para enfrentar os imprevistos. Então, se quisermos reformar a aposentadoria, o ponto crucial é garantir um sistema de saúde bom.

Doença social

O terceiro ponto é o transporte público de qualidade. O carro deve ser exceção, não a regra. Não podemos chegar a uma situação em que todas as pessoas comecem a usar carro, porque nenhuma sociedade seria sustentável se todos fossem motorizados ao trabalho. Os Estados Unidos são a exceção, mas com muitos problemas em função disso; todos nós sabemos que o nível de consumo deles não é universalizável, pois destruiria o planeta. O Conselho Regional de Psicologia da Bahia está com um projeto interessante. Lá estão estudando a carro/ dependência por critérios da epidemiologia. Eles a consideram uma doença social, que causa tantas mortes por ano e tanta perda de horas de trabalho. Estão usando a linguagem da medicina, mais da saúde coletiva, para tratar essa questão. É um belo trabalho, mas são campanhas que exigem tanto conscientização quanto ações de governo.

Outro ponto é a segurança pública decente. Ninguém deveria precisar de segurança privada. Vejam que nos quatro pontos nós acabamos terceirizando, embora paguemos imposto pela educação, saúde, transporte e segurança públicos. Terceirizamos porque pagamos escola particular para nossos dependentes, um plano de saúde ou mesmo diretamente ao médico, utilizamos carro ou táxi e temos algum tipo de segurança na rua ou no condomínio. Ou seja, estamos pagando duas vezes.

Um último ponto para o Brasil dar certo é a abolição da miséria e da pobreza. Não estou falando no fim da desigualdade, que é outra história. Do ponto de vista liberal, a desigualdade é errada moralmente no ponto de partida, mas não no ponto de chegada, se todos tiveram as mesmas oportunidades. Mas uma sociedade não pode conviver com a miséria de forma alguma nem com a pobreza. Todos devem ter um nível de vida melhor, como consta na agenda do PT. Foi essa agenda que, em 2011, Fernando Henrique Cardoso reconheceu que seu partido não conseguiria disputar. Recomendo um belo artigo do ex-presidente, “O Papel da Oposição”, publicado naquele ano na revista “Interesse Nacional”. Nele Fernando Henrique diz: “O PSDB não tem como disputar os pobres com o PT, o negócio do PSDB é com a classe média”.

Enfim, esses são os cinco pontos que considero cruciais. O quinto é a agenda da inclusão social, ainda inconclusa porque é muito demorada. É bem mais difícil acabar com as desigualdades do que mudar as instituições, restabelecer prerrogativas do Congresso ou mesmo acabar com a inflação mudando a moeda, num ato de muito brilho intelectual e vontade política, como foi no Plano Real.

Todos esses casos requerem eficiência nos serviços públicos, uma questão de gestão. No caso dos partidos, como se postam em relação a isso? É interessante, o PSDB é o partido pai da expressão “choque de gestão”. O problema é que ele não entregou esse resultado. Em São Paulo, o partido consegue fazer isso funcionar, em escala muito pequena, no Museu do Futebol, na Osesp [Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo], mas não na rede escolar. Há iniciativas e gente capaz, mas não consegue, não sei qual é o problema. O PT não gosta da expressão. Marina Silva é um caso interessante, porque foi quem entendeu melhor a cabeça dos jovens nas manifestações de 2013. Vejo Marina hoje falando mais sobre economia, talvez para acalmar o empresariado, do que sobre o que a sociedade brasileira precisa. Acho uma pena que o tema ecologia tenha recuado em seu discurso em favor da economia, porque era um grande diferencial. Eduardo Campos possui a fama de bom gestor, talvez tenha uma possibilidade maior nesse sentido. Mas nenhum dos candidatos assumiu essas questões como bandeira crucial.

E o povo, o que quer? Primeiro, completar a inclusão social, só que ela foi feita em grande parte pelo aumento do consumo. Nos dez anos de PT, a elevação do consumo foi o sistema que permitiu uma linha de menor resistência. Dessa forma, os mais pobres puderam comprar aquilo que estava represado. E isso também fortaleceu a economia. A posição do comércio é diferente da posição da indústria, até porque hoje uma parte significativa das vendas para os mais pobres é de importados, coisa de que a indústria não gosta e que para o comércio não é necessariamente um mal. Por outro lado, o comércio sempre defendeu maiores reajustes de salários do que a indústria, pois pensa mais no assalariado como consumidor do que como custo, ao passo que a indústria sempre o considera como mão de obra que encarece o produto.

Agenda impopular

Isso posto, estamos chegando ao arremate da conquista de inclusão social pelo consumo. De agora em diante, tem de haver algo mais duradouro, mais consistente, provavelmente a educação. Entretanto, sabemos que não se trata de uma agenda popular, os professores não são personagens populares. Vejam nas novelas, se aparecer um professor, a chance de ele ser uma pessoa chata é muito grande.

E há outro ponto que talvez seja o mais importante: o povo quer melhorar muito os serviços públicos. Essa é uma agenda ainda sem partido. Meses depois das manifestações não nasceu nada, houve apenas promessas. E ocorrem coisas acintosas, como, no meio daquela crise, o presidente do Senado e o presidente da Câmara usarem jatinhos para voar, um para um casamento e outro para um jogo. Há a sensação de que, enquanto o transporte público está ruim, um transporte de excelência pode ser privatizado pelos líderes políticos sem ônus. Existe uma coisa muito triste no fato de que algumas autoridades têm a “coragem” de gastar fortunas com coisas assim, enquanto temos outras necessidades.

O problema nisso tudo é que não contamos com uma liderança consciente, não há partidos que assumam isso nem grupos que organizem essas questões. Elas ainda estão privadas de uma esfera de conscientização por parte da sociedade e desprovidas de organização. Como dispor, por exemplo, a sociedade para melhorar o transporte coletivo? É muito difícil. Seria preciso que os usuários se manifestassem, mas usuário de ônibus não tem a organicidade que uma categoria profissional pode ter, uma base sindical. É algo muito pulverizado, assim como o usuário da saúde. Temos conselhos tutelares em algumas áreas, cujas eleições são praticamente ignoradas. Nunca votei em uma eleição de conselho tutelar, acho uma iniciativa boa, mas mal acompanho. São empreendimentos importantes, mas a sociedade não se organizou para isso. Como promover essa organização? Será pelos partidos? Não sei. Com todas as críticas que podemos fazer aos partidos políticos, eles são uma das melhores formas de se organizar para a política, porque inibem aventureirismos com eleições conjugadas. Se a eleição de 1989 tivesse sido conjugada com a eleição para as assembleias legislativas, Congresso Nacional e governo de Estado, como tem sido desde 1994, não sei se Fernando Collor de Mello teria sido eleito, talvez o resultado fosse outro.

Um ponto negativo é o descolamento entre os partidos e as demandas novas da população. Estou convencido de que eles ainda não atinaram para elas, agem em termos de política convencional. Neste ano, esse descolamento me preocupa um pouco, o que abre espaço para o surto. O partido fica menos representativo. E isso traz ainda uma outra questão, que é a campanha se tornar demagógica, como aconteceu com o problema do aborto, na última eleição: uma questão secundária se destacou em relação a todas as que estavam na pauta brasileira. Tenho medo de que nesta eleição o peso do fanatismo religioso leve a algum recuo e, se isso acontecer, terá sido também por causa do silêncio dos partidos em relação às grandes questões nacionais.

O que temos de fazer agora? A dificuldade é construir uma alternativa política. Um ponto crucial é que a esquerda brasileira não reconhece o desastre que representa o setor social no Brasil, até porque uma parte da esquerda, apoiando o governo do PT, tem receio de dizer que, depois de dez anos de governo, temos vários indicadores ruins, embora o indicador da inclusão social, a meu ver, seja fabuloso, excelente. Enfim, acho que a esquerda é um pouco reticente. Os setores liberais têm mais disposição para falar em desastre social, mas suas propostas são ruins. Notei isso quando publiquei aquele artigo no Facebook e vi posições de várias pessoas que tinham uma solução pronta. Acho que essa é a dificuldade dos setores da direita, eles têm a solução pronta, que é flexibilizar a economia e desestatizar. O problema é que não se trata de uma solução política.

Debate

VAMIREH CHACON – As causas econômicas, não as estou subestimando, mas deveríamos levar em conta também causas de psicologia social, desde o começo da vida social na família. Quanto à família, no Brasil se chegou a um ponto em que falar em divórcio é ser conservador, as telenovelas nem tomam mais isso em consideração. O aceito pela opinião da maioria, influenciada pelos meios de comunicação e mais recentemente pela internet, é a solidão, porque o que predomina é o desencontro.

Esse desencontro generalizado leva à anomia, ausência de normas. Será que não estamos necessitando de um enfoque metodológico, não ideológico, hobbesiano da questão? Quem vai, afinal de contas, induzir – não impor – normas? As novas religiões, conflitantes entre si e minoritárias? O que vamos fazer diante dessa situação factual hobbesiana?

NEY FIGUEIREDO – O senhor não coloca, como um dos pontos que prejudicam ou impossibilitam o Brasil de dar certo, o problema da infraestrutura. Não temos portos, não temos ferrovias, aeroportos que funcionam mal. Há o problema do aparelhamento do Estado. Hoje o Banco Central não funciona e esse aparelhamento agravou nosso secular problema da corrupção. Jorge Gerdau Johannpeter, que foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff para presidir a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, da Presidência da República, quer dizer, para fazer o Brasil dar certo, disse em entrevista que este país não pode dar certo. Como dar certo se tem 39 ministérios?

Então, sem resolver o problema da infraestrutura, sem uma reforma política e também sem uma visão global para onde vamos, não vai dar certo. Chile, Peru, Colômbia e México estão indo direto para Estados Unidos e Ásia. Esses países já representam um terço da economia da América Latina. E o Brasil está se juntando com a Argentina, o Paraguai, a Venezuela, com a política bolivariana. Tudo o que o senhor disse assino embaixo. Mas há também essa outra parte que inviabiliza o país.

CLÁUDIO CONTADOR – O quarto ponto da agenda pode ser sintetizado na chamada inclusão produtiva, que é algo em que o governo andou trabalhando e chegou a conclusões duras. A inclusão produtiva é uma espécie de consolidação de todos esses problemas – educação, saúde, transporte etc. Lembrando que a inclusão social é uma política de Estado e até agora a oposição não conseguiu tirar isso do PT, embora seja lá de Fernando Henrique. O grande problema da inclusão social é que os espaços para ganhos estão se tornando mais estreitos. É cada vez mais difícil, principalmente na região norte, em que há uma questão de comunicação e contato, mas também nas regiões sul e sudeste, que têm um segmento da sociedade que é difícil tirar da miséria, a menos que esse pessoal seja alimentado à força. Os chamados indicadores de propriedade, televisão, água encanada, saneamento também já estão começando a demonstrar a dificuldade para atingir determinados segmentos da população, porque esbarramos na falta de infraestrutura, nas grandes distâncias etc. É uma questão técnica, que transcende até a política.

JANINE – Ney Figueiredo, nós dois estamos falando de coisas muito diferentes. Você tratou dos meios para atingir certas coisas e eu tratei dos fins da sociedade brasileira. Esses fins estão muito mais ligados às demandas sociais. Estamos numa sociedade democrática e quando se tem uma abertura política ou inclusão social, ninguém segura mais. Eu diria que estamos tendo um período muito bem-sucedido de sucessão de governos bons, bem acima da média, Fernando Henrique e Lula, mas começaria com Itamar Franco. Ele é uma pessoa muito esquecida, mas desde Itamar o Brasil tem na presidência da República e nos ministérios pessoas que não estão lá simplesmente por exceção. Temos ministros que são bons.

CONTADOR – Eu incluiria outros dois, Sarney e Collor deram alguma contribuição.

JANINE – Pode ser, mas nós temos um caminho contínuo desde então. O ponto é o seguinte: nessa situação, temos de definir o que são demandas da sociedade. Começou a haver inclusão social, isso não tem volta. Quando há um sinal de que a coisa pode parar, vem um rolezinho ou pode vir algo pior. Quando o descaso com o transporte público fica muito grande, vem a manifestação de junho do ano passado, que incluiu violência. Então esses assuntos terão de ser resolvidos, seja por uma política de direita ou de esquerda. Uma política de atuação do Estado ou mais liberdade para as empresas. Você defende visivelmente uma maior liberdade para as empresas, é uma agenda muito razoável, talvez seja a agenda necessária. Mas isso é o meio, o fim é uma sociedade em que todas as pessoas tenham a possibilidade de florescer. Para isso precisamos de serviços públicos minimamente decentes.

Cláudio Contador fez observações que também assino. Chegamos a um gargalo que é muito caro, pessoas que moram muito longe ou em lugares onde ninguém deveria morar. Há outras que vivem em locais de alto risco, sai caro tirá-las de lá, mas teremos de fazê-lo.

A questão de Vamireh Chacon é mais próxima da minha área, a filosofia política. Toda essa crise que estamos constatando é uma crise dos laços sociais. Eu não falaria tanto em anomia, porque anomia parece dar a ideia de que, se tivermos mais regras, mais enforcement, mais aplicação das normas, a coisa vai ficar melhor. Não é bem assim que vejo, mas um enfraquecimento dos laços sociais. O laço conjugal já faz tempo que ficou mais fraco, o filial e o fraternal, que são laços de sangue e nunca acabam, também estão enfraquecendo. Tudo isso é um corolário pesado de alguma coisa que é boa, a liberdade. Nossa sociedade caminha cada vez mais para maior liberdade das pessoas. Como positivar o laço social? Uma pessoa que tem amigos se sente mais feliz na vida, mais amparada. Isso está entrando em risco. Precisamos de todas as formas reforçar os laços. Digo laço, não elo, porque o elo é uma cadeia, um grilhão. Temos de pensar em coisas positivas.

HUGO NAPOLEÃO – O Brasil é a sexta ou sétima economia do mundo, e não é a sexta ou sétima potência porque faltam dois vetores. O primeiro é a questão social. Nosso IDH ultrapassa as fronteiras do razoável em matéria negativa e o analfabetismo, lamentavelmente, ainda grassa. O segundo é que não temos Forças Armadas adequadas à continentalidade do território brasileiro. Outra observação refere-se a nossa deficiente mobilidade urbana.

JOSEF BARAT – Tempos atrás saiu na primeira página da “Folha de S. Paulo” uma foto de um barraco na favela Dona Marta, no Rio. Dentro dele estava uma mulher sentada num sofá, móveis da Casas Bahia, televisão de tela plana, um forno de micro-ondas, um tapete, e ela muito feliz com o que conquistou. Quem conhece qualquer favela do Rio sabe que ali não tem esgoto, o abastecimento de água é precário, as condições externas são ruins, muitas estão em zonas de risco. No entanto, essa pessoa se considerava feliz por ter acesso a esses bens de consumo. O mais interessante é que esses bens se tornaram baratos por uma questão de evolução tecnológica, fabricação de peças na China em grande escala de produção, mas eles atribuem a queda de preços a Lula. Então é difícil considerar uma pessoa que mora numa favela em condições externas precárias como classe média emergente. Em alguns casos essa classificação é até ridícula, mas é a que está prevalecendo. O Brasil é um país de classe média, mas as pessoas têm vida precária, poucas condições de salubridade e de acesso a serviços básicos.

LUIZ GORNSTEIN – Os Estados Unidos eram uma colônia e, apesar de ser um país liberal, houve participação incisiva do Estado para promover o desenvolvimento. Um exemplo: o governo doou 500 mil quilômetros quadrados de terras para ferrovias, tornando-se um indutor do desenvolvimento. Gostaria de ouvir um paralelo entre o Estado americano e o brasileiro.

JANINE – Em relação à mobilidade urbana, vou comentar o caso de Jaime Lerner, já que ocorreu com ele uma espécie de injustiça, que às vezes acontece na sociedade brasileira e que tritura gente. Ele foi um prefeito fabuloso, uma pessoa de ideias para a gestão municipal, gestão urbana notável, mas como governador não saiu com uma imagem boa. No entanto, foi um dos melhores prefeitos que o Brasil já teve.

Barat, creio que o consumo foi o indutor da inclusão, indutor barato, que vem junto com hedonismo, mas também um indutor que agrada ao setor comercial e até ao industrial. Foi possível fazer uma política de inclusão social sem redistribuição de renda, classe média e classe rica não perderam para os pobres melhorar de vida. Isso é muito difícil acontecer. O fato é que houve essa inclusão mais fácil, o resto é muito difícil. Não se trata apenas do acesso a esgoto e água nas favelas, mas de uma questão maior: faz sentido manter as pessoas nesses lugares?

Temos problemas muito grandes. Um exemplo, as inundações. Diante de uma situação equivalente, a cidade de Seul destruiu as marginais e as devolveu aos rios. Deveríamos pensar numa coisa assim, pensar não ofende. Mas qual seria o custo disso? Provavelmente, devolver as marginais aos rios poderia significar também demolir prédios que estão nesses locais ou perto deles. Além da sobrecarga de carros, o custo da indenização seria enorme. Estamos só tapando o sol com a peneira, deveríamos ter políticas muito mais atrevidas e audazes.

Luiz, o Estado brasileiro atuou bem, pelo menos no período de Getúlio, Juscelino e honra se faça a vários políticos da ditadura militar. Ela foi desastrosa no plano social, mas em infraestrutura construiu muita coisa. Muito disso já não é suficiente, mas o Brasil teve isso. O problema que vejo é justamente o que é contestável na política de Fernando Henrique. Quando ele celebrou o fim da era Vargas, não construiu nesse lugar uma alternativa, porém mais uma saída de cena. Por exemplo, a reforma da aposentadoria. Os sistemas de aposentadorias atuais foram constituídos nos anos 1930 e juntavam tudo, inclusive a compra de casa própria e o desenvolvimento urbano.

O que se vê hoje na discussão para mexer na aposentadoria é puramente atuarial, quanto entra e quanto sai, nunca entra a discussão da saúde nem outro debate que me é caro, o fato de que a relação trabalho/lazer mudou por completo nossa vida. Se alguém aos 65 anos sair sexta-feira às seis da tarde do trabalho e nunca mais voltar é uma coisa desumana, absurda, só um imbecil concebe isso e as reformas que vemos mantêm o modelo imbecil, apenas querem colocar menos dinheiro no bolso da pessoa. A ideia de ter um dégradé, aos tantos anos começa a trabalhar quatro dias, depois três dias, com a meta de até o fim da vida trabalhar uma vez por semana ou dois ou três meses por ano. O que se vê neste mundo pós sei lá o que, pós-tudo, é a falta de articulação das coisas. Sem os projetos de humanização que tivemos presentes por uma boa parte do século 20.

EDUARDO SILVA – Como é que políticos como Jânio Quadros, que usava uma linguagem que poucos entendiam, conseguia ter tanto voto? O próprio Fernando Henrique fala de um jeito que alguns entendem, mas o povão não. Qual é a habilidade que esses homens têm para atrair multidões?

NAPOLEÃO – É carisma.

MÁRIO ERNESTO HUMBERG – Você disse que a classe média não sofreu, nestes últimos anos, acho que isso não é verdade. Ela perdeu renda e capacidade financeira de uma forma bastante intensa. Mas minha pergunta é referente aos movimentos de rua. Um dos seus aspectos mais importantes foi o pedido de melhorar o procedimento dos políticos, menos corrupção, menos desperdício, melhor gestão pública. Um dos grandes problemas brasileiros é a má gestão. Educação é muito importante, como a saúde, mas se olharmos para nossos vizinhos, da Argentina, eles tinham educação e saúde para todos, mas não houve boa gestão e hoje estão no buraco em que se encontram. Então o problema brasileiro é que as decisões políticas são tomadas por três razões: o chamado “votismo”, o que dá voto ou não, o comissionamento, quanto vou receber por determinado projeto, e o “tapismo”, ou seja, faz no tapa, sem pensar duas vezes.

Um aspecto que me parece muito importante é o saneamento. Grande parte dos problemas de saúde no Brasil deriva da falta de recolhimento e tratamento de esgoto. Enquanto não resolvermos isso, não adianta investir em saúde, porque em vez de trabalhar na prevenção trabalharemos na correção.

OZIRES SILVA – Nós somos um povo habituado a diagnósticos, mas temos raiva das soluções. Mesmo aqui, nos debates, muitos diagnósticos foram colocados, mas padecemos de um problema fundamental que vem da educação, não temos líderes. Quando vemos o impulso dado à China, por Deng Xiaoping, pelo general Park Chung-hee, na Coreia do Sul, e por outros líderes de caráter mundial, penso que não somos capazes de responder a esta pergunta: quem podemos citar como o real líder deste país? Um líder só nasce numa sociedade sábia e a nossa não é; 70% da população praticamente não lê coisíssima alguma nem participa do que está acontecendo. Ou corrigimos a educação ou não teremos os líderes necessários para construir o Brasil que todos aspiramos.

O “Financial Times” publicou em outubro de 2010: “Coreia do Sul, Fanatismo pela Educação”. E mais recentemente: “China, Maior Revolução Educacional do Mundo Moderno”. Eles estão pragmaticamente voltados para o futuro. Se não fizermos isso, pode ter certeza de que este país vai ser mais pobre do que hoje.

NEY PRADO – O nosso problema, no meu entender, quando nos comparamos com a China, é que lá eles tiveram a inteligência e a prudência de abrir economicamente, mas fechar politicamente. Quando ouvia a palestra, eu relacionava o assunto com a Constituição de 1988, porque tudo o que ele disse aqui está exatamente numa lei magna. Se todos têm seus direitos constitucionalizados, como evitar que o povo vá às ruas?

MALCOLM FORREST – Realmente este não é o Brasil com o qual sonhamos, no qual queremos viver. Em que pesem vários índices muito positivos, peço uma observação quanto a um parâmetro que é o da corrupção. Qual é a evolução dela no Brasil e quanto isso pesa para o país? E também sobre a questão do passe livre. Será que os black blocs vêm para intimidar a manifestação pública? Black bloc é como o hooliganismo, uma coisa social psiquiátrica, ou será algo arquitetado para bloquear a manifestação popular?

ZEVI GHIVELDER – O governo Lula passou oito anos focando sua política externa no desejo de o Brasil ter um posto permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com poder de veto. Penso que é uma enorme tolice, porque não há nenhum critério que possa levar o Brasil ao Conselho de Segurança. Nem critério demográfico, nem poderio econômico, nem poderio militar, nem Índice de Desenvolvimento Humano.

JANINE – Temos divergências, mas precisamos ser mais cautelosos em relação à exatidão dos fatos. Quanto à questão do assento da ONU, é uma política que vem do governo Fernando Henrique. Ele lutou insistentemente para o Brasil ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, uma política que o Estado brasileiro assumiu há pelo menos 20 anos. Essa posição não é um delírio, ela se conjuga com políticas da Índia, há uma certa tensão com o México pelo assento brasileiro, países da África também querem esses lugares. Nesse sentido, é uma tentativa de rever a relação internacional de forças, fixada em 1945, quando cinco assentos com direito a veto e permanência foram atribuídos aos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial.

Depois de 70 anos, o perfil do poder no mundo é um pouco diferente. O que quero dizer é que não parece correto afirmar que se trata de um delírio do governo Lula, mas de uma política de Estado brasileira desde Fernando Henrique. A crítica que se fazia a Fernando Henrique é exatamente a mesma que o senhor está fazendo a Lula, de que ele tinha uma política internacional toda voltada para a obtenção do assento. Outra questão: nenhum desses assentos permanentes que estão sendo reivindicados inclui o direito a veto, seriam permanentes, mas ninguém pede esse direito. O Brasil não quer ter direito a veto, a Nigéria, a África do Sul ou o Egito, seja qual for o país africano, não vão ter direito a veto.

ZEVI – Mas, se não tiver direito a veto, o assento no Conselho de Segurança torna-se apenas uma formalidade.

JANINE – Não é uma formalidade, é um voto, não é um veto. Mesmo a questão do direito a veto é uma questão hoje um pouco contestável. O que é o veto? É por causa do poder da bomba atômica de destruir o mundo, poder econômico maciço etc. De qualquer forma, independentemente do que se julgue a respeito, o fato é que o Brasil não pede direito a veto e nenhum desses outros países reivindica essa posição.

A questão da corrupção é extremamente ideologizada e esbarra num ponto muito sério: não existem dados estatísticos. Acredito que seja impossível em qualquer lugar do mundo fazer um quantitativo da corrupção, porque quanto mais bem feita menos traços ela deixa. O que temos é o indicador da Transparência Internacional, com a qual, é bom dizer, por alguma razão que desconheço, a Transparência Brasil está rompida. A percepção da corrupção não é do Zezinho da rua, é uma consulta feita a certo número de categorias, entre as quais sobressaem os empresários. Considerando que eles sejam achacados em casos de corrupção, provavelmente o índice de percepção da corrupção é medido quando ela consiste no achaque do empresário pelo governo, mas a gente tem de tomar cuidado com esse indicador, porque há outras formas de corrupção. Há corrupções intraempresariais que às vezes não têm relação com o Estado, mas outras vezes podem ter. Então a questão da corrupção é muito delicada.

O que vejo também de problemático no Brasil é que são apresentadas como verdade questões que não são verdadeiras. Por exemplo, que todos os cargos de confiança do governo federal são atribuídos politicamente. Isso é falso. Ocupei um cargo de DAS 4, a indicação de nenhum dos diretores da Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] era política, a Capes pode até ser dita um lugar de excelência, como o CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico], mas todos os cargos de DAS 4 para baixo na Capes eram de funcionários de carreira. E uma coisa eu notei em 2006: na reeleição nenhum dos meus DAS votou em Lula, todos votaram em Alckmin e isso não causou problema nenhum para o trabalho. Então pediria que as pessoas evitassem acreditar demais na ideologia e tentassem se ater mais à realidade.

Nós temos muitos cargos de confiança e isso é uma coisa que exige revisão. As pessoas vão para Brasília e quando termina o governo ficam por lá, arrumam outra coisa para fazer. Muitas vezes, para um cargo bom, só se consegue uma pessoa de fora, é o cargo de confiança. Temos agora uma carreira de gestor que remunera condignamente, então pode ser um ponto de partida para isso, mas durante muitos anos não tivemos essa carreira. Provavelmente, quando outros partidos ganharem as eleições, a carreira de gestor vai incluir pessoas de diferentes posições políticas, mas o gestor de carreira não deve ter a posição política dele determinando a gestão que faz. O que me preocupa na questão da corrupção, Malcolm, é que, assim como o PT passou 20 anos acusando todos os outros de corruptos, há dez anos acusam o PT. Para mim, isso é como xingar a mãe, é ideologia, jogo político, quando temos de ter uma discussão sobre projetos políticos. Qual é o melhor projeto político?

A questão da educação sem dúvida é prioritária no Brasil, mas discordo de que não tenha havido nenhum avanço.

OZIRES – Não falei isso.

JANINE – O senhor diz que a gestão está errada, talvez esteja, mas vejo dois pontos importantes. Por exemplo, o Enade [Exame Nacional de Desempenho de Estudantes]. O PT na oposição lutou o tempo todo contra essa avaliação; sempre fui contra a posição do PT, defendi a avaliação, que era o carro mestre da visão tucana. O que o PT fez no governo foi seguir exatamente a política da avaliação e até melhorou, porque o Exame Nacional de Cursos, o assim chamado Provão, tirava uma foto de cada curso, mas não via como era o aluno que entrava comparado com o que saía. Havia uma coisa meio maluca, o governo Fernando Henrique dava muito dinheiro para instituições privadas que se saíam mal no Provão e as públicas, que não recebiam dinheiro, se saíam melhor, o que era uma deformação. Quando se faz uma nota que compara a entrada e a saída, algumas instituições privadas se saem melhor. A USP sempre vai ter uma saída muito boa, porque recebe os melhores alunos. Então, se recebemos um aluno que pontua 50 na entrada e o formamos com 60, estamos num escalão muito alto, numa escala de zero a 100 em que poucos estarão acima de 60, mas agregamos 10 pontos lineares ou 20% a esse aluno. Uma instituição que receba um aluno com 20 na entrada e o forme com 40 fez um trabalho notável. E que não era valorizado. Paradoxalmente, foi a gestão de Fernando Haddad que introduziu isso.

O que nós podemos fazer para ter esses avanços? Ao contrário da ideia de fechar politicamente, penso que abrir politicamente não tem retorno, porque nos setores sociais o fechamento político é negativo e na infraestrutura o fechamento político pode ajudar a construir hidrelétricas. Certamente, como há muitas demandas, tem o Ibama e tudo o mais, seria mais difícil hoje. Mas nas políticas sociais, na apropriação disso pela sociedade, a democracia ajuda sobretudo no fato de que a sociedade tem de cobrar.

Não vamos ter construção sustentável da educação enquanto as famílias não assumirem seu papel. Não vejo pais fazendo lição com o filho, não vejo empenho deles para melhorar a escola. Lembro de uma propaganda da prefeitura de São Paulo, 20 anos atrás, com o aluno saindo da escola, que dizia: “A escola ensina cidadania e respeito ao outro. Não destrua, pai, com seu exemplo, o que a escola fez”. E reproduzia a foto de carros em fila dupla ou tripla para pegar os filhos.

A questão da liderança, que o ministro Ozires levanta, é muito relevante, como também a pergunta sobre o estilo de comunicação dos governantes. Entrevistei Fernando Henrique, por quem tenho muita estima e admiração, e uma das questões que coloquei foi sobre sua capacidade de comunicação e a do Lula. São dois grandes comunicadores. Acho que Jânio atraía as pessoas justamente porque ninguém o entendia, era uma sociedade pré-democrática: “eu não entendo, deve ser bom”. Uma sociedade democrática quer entender, é um avanço. As pessoas podem não entender Fernando Henrique e certamente não entendiam quando ele desembestava a falar de Max Weber. O que ele dizia de Max Weber? Que um político não pode pensar só na moral abstrata, mas nos resultados que a moral traz. O que o Lula falava? Em jabuticaba, você planta a jabuticabeira, quer que ela dê imediatamente e demora de sete a dez anos. É a mesma história, os dois estavam dizendo para o seu público: não vamos trazer de imediato, vocês têm de ter esperança, a gente precisa fazer concessões políticas e concessões ao tempo. Só que um comunica por metáfora. Fernando Henrique respeita as metáforas de Lula e diz que a razão que ele usa é a do senso comum, razão para qualquer um entender, nada sofisticado.

Quando fui diretor da Capes, tentei entender a Coreia do Sul. O que impressiona é que todo mundo menciona a Coreia do Sul por bibliografia norte- -americana, em inglês. Conversei com o pró-reitor da USP na área pertinente e, como temos coreanos na USP, propus reuni-los, professores e alunos, e pagar uma missão de educadores brasileiros para a Coreia, gente que soubesse coreano, para ver como era na sala de aula, sair da teoria e saber efetivamente o que estava acontecendo. Foi um fiasco. O pró- -reitor conseguiu dois alunos coreanos, que tinham medo de falar, porque um dos professores era mais importante. No fim das contas, o que conseguimos entender foi que a importância da cultura confuciana na Ásia é tão grande que a ideia de um japonês que não sai de casa, por dois ou três anos, porque está estudando é muito forte. Não vamos conseguir implantar isso no Brasil. Como podemos fazer então? Faço a pergunta e, como todos os brasileiros, não apresento a solução, mas temos de pensar em como implantar o amor à educação.

A questão da liderança. Com muitos ou vários partidos, mas nenhum com mais de 20% dos assentos na Câmara, temos de ter coligação e é aí que entra o problema para o líder. Como liderar quando tem de fazer concessões? Por exemplo, sou favorável ao Código Florestal, não como foi aprovado, mas como os ambientalistas defendiam. O governo levou uma lavada. Então é muito difícil controlar essa situação. O que se poderia fazer de diferente seria talvez um sistema, que me parece ser o projeto tucano, em que a gente tenta caminhar para um bipartidarismo. Anula muitos votos? O distrital significa anulação de toda uma parte da população, que não é mais representada, um partido teve 30% dos votos e ganha 55% das cadeiras, outro teve 20%, ganha 30%, e 40% não têm nenhum representante no Congresso. Essa é uma mudança muito grande e nenhum país do mundo nos últimos anos passou do proporcional para o distrital, vários passaram do distrital para o proporcional. Mas aí temos uma questão tanto de cultura política quanto de gestão. Um problema é a falta de líderes e outro, são os obstáculos que se colocam a um líder, problemas que um Deng não tinha. Lula e Fernando Henrique conseguiam vencer os obstáculos de outras maneiras. Como fazer política sem líderes fortes?

OZIRES – Mas esse é efetivamente o papel do líder, lidar com as dificuldades. Podemos notar que os líderes realmente não buscam um consenso, eles mudam o consenso. É por aí que tem de acontecer. Fico pasmo de ver como não temos líderes, nenhum brasileiro é capaz de dizer quais as lideranças que mexeram com o país, a não ser alguns que já foram citados aqui de uma maneira ou de outra.

ADIB JATENE – Fiquei encantado com a exposição, mas há uma coisa com a qual tenho uma certa discordância. É sobre o cargo de confiança de livre provimento. Essa é uma invenção da ditadura militar, que queria tirar o comando da estrutura e resolveu fazer isso de uma forma indiscriminada. Há certas exceções, como a Capes que todo mundo respeita. Mas o resultado final foi colocar os cargos de comando da estrutura na barganha política. Esse foi o grande mal que o sistema criou e defendo que, diferentemente do sistema privado, onde o comando do empreendimento é permanente e a estrutura depende do desempenho, no sistema público, em que o comando é transitório, a estrutura deveria ser permanente para manter a continuidade. Fizemos exatamente o contrário, fizemos com que o comando da estrutura também fosse transitório e entrasse na barganha política. Não dá certo.

JANINE – Como o senhor sentiu, quando foi ministro da saúde, a pressão política para os cargos?

JATENE – Não tive nenhuma pressão e só usei pessoal da estrutura do ministério. Por isso consegui trabalhar. Mas acompanhava os outros ministérios e via que uma liderança política no Congresso Nacional, para apoiar o governo, queria a presidência de não sei o quê.

OZIRES – Eu também não sofri nenhuma pressão política no sentido que estamos discutindo aqui.

JANINE – São depoimentos importantes, mostram que existem setores na administração pública que conseguem se poupar do loteamento, justamente pelo respeito tributado ao titular dos ministérios. É o caso também da Capes, do CNPq e de alguns órgãos que são reconhecidos pela qualidade historicamente conquistada.

Uma das tarefas importantes da democracia e da República é paradoxal em relação ao que acabei de dizer: é fazer com que a qualidade do setor público não dependa de ele estar nas melhores mãos. A qualidade do setor público tem de ser independente, eficiente e adequada, às vezes até contra um gestor ou um líder inadequado. Somos órgãos que às vezes são capazes de secretar anticorpos que liquidam isso. Houve um ministro de Ciência e Tecnologia muito contestado nos primeiros anos do ministério. O órgão praticamente entrou em rebelião contra ele, que acabou saindo. Precisamos ter isso na gestão geral, não num ministério de exceção, que cobre uma porção mínima do orçamento.

Ter uma carreira de gestor é um caminho para isso, mas é preciso saber muito bem quais são essas determinações. Alguns pontos são básicos: as pessoas têm de ser honestas, eficientes e capazes de fazer uma política do partido que ganhar as eleições democraticamente. Serão visões políticas diferentes, enfatizando mais o Estado ou o setor privado, mas haverá a legitimidade conferida nas urnas. Temos de ter esses quadros.

Agradeço a franqueza com que dialogamos, porque tivemos divergências nos debates. E é a coisa mais preciosa que está se perdendo no Brasil, hoje não temos praticamente discussão entre pessoas com posições políticas diferentes. Temos caricaturas, temos insultos. Então é importante manter o tecido social das pessoas que amam o país e que têm alguma qualificação capaz de fazer avançar uma discussão, na qual parto sempre do princípio de que ninguém tem total razão. Como estaremos todos errados em alguns anos, temos bastante a aprender uns com os outros.